リスティング広告やアフィリエイト運用では、NGキーワードの設定や違反出稿の管理がとても重要です。

特に商標を使った広告出稿はトラブルの原因にもなりやすく、広告主・メディアの双方にとってリスクとなります。

この記事では、NGキーワードの考え方から違反の見つけ方、適切な対処方法まで、「広告主目線」と「メディア目線」のそれぞれから解説していきます。

本記事のまとめ:リスティングのNGキーワードの早見表

| リスティングのNGキーワードとは | アフィリエイト広告において、リスティング広告での出稿を禁止されている特定のキーワードのこと |

| NGキーワードの具体例 | ・リスティング出稿NG:リスティング出稿を行なってはいけない ・リスティング出稿一部OK:指定されたキーワード以外でのリスティング出稿は可能 ・リスティング出稿OK:全てのキーワードで出稿可能 |

| NGキーワードの問題点 | ・ 【広告効果】CPCが上がりCPAが上がる ・ 【広告費用】本来支払う必要のない費用がかかる ・ 【ブランディング】広告主のサイトよりも上に広告が表示される可能性がある |

| NGキーワードのおすすめ条件 | ・リスティング出稿は「可」にする ・「商標キーワードNG」は基本的に必須 ・商標キーワード以外は「可」がおすすめ |

| 不正出稿への対処方法 | ・ASPのプログラム内の否認条件に入れる ・ASP経由で注意を入れる ・再発するようなら提携解除 |

| 不正出稿を見つける方法 | ・検索エンジンでキーワード検索を行い出稿状況を確認する ・検知ツールを導入する |

アフィリエイトの悩みを解決する無料ホワイトペーパーはこちら

1『アフィリエイト広告運用代行サービス資料』:運用実績20年以上!

2『アフィリエイト広告の運用事例10選』:成果を伸ばす運用を事例と共に紹介

3『アフィリエイト広告の全費用』:各種費用・手数料等を実例とともに紹介

4『アフィリエイト広告での成功のポイント』:成功する会社の3つの共通点を紹介

★アフィリエイトに関するお悩み相談は『こちら』からどうぞ

★アフィリエイトに関する無料メルマガは『こちら』から登録ください

リスティング広告のNGキーワードとは?

リスティング広告のNGキーワードとは、リスティング広告での出稿を禁止されている特定のキーワードのことをいいます。

NGキーワードでリスティング出稿を行うと「不正出稿=リスティング違反」扱いとなり、発生したアフィリエイト成果は否認されます。

また、場合によっては広告主から提携解除され、アフィリエイトASP側からメディア登録を解除される恐れがあります。

一方、メディア(アフィリエイター)目線では、ルールを守り、適切にリスティング出稿を行うことが大切です。

アフィリエイトでのNGキーワードの具体的な例

アフィリエイト広告におけるNGキーワードは、各アフィリエイトプログラムが指定するリスティング出稿条件により「リスティング出稿NG」「リスティング出稿一部OK」「リスティング出稿OK」の3通りに分けられます。

| リスティング出稿NG | リスティング出稿を行なってはいけない |

| リスティング出稿一部OK | 指定されたキーワード以外でのリスティング出稿は可能 |

| リスティング出稿OK | 全てのキーワードで出稿可能 |

| ※注意点 | GoogleやYahoo!の広告ポリシーに沿った出稿を行う |

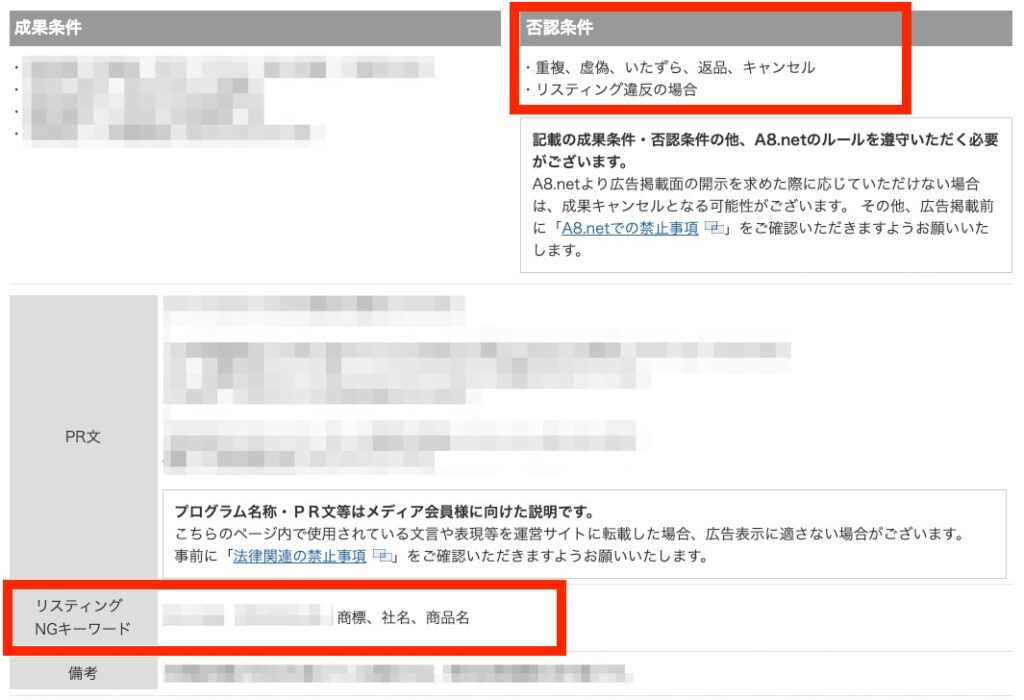

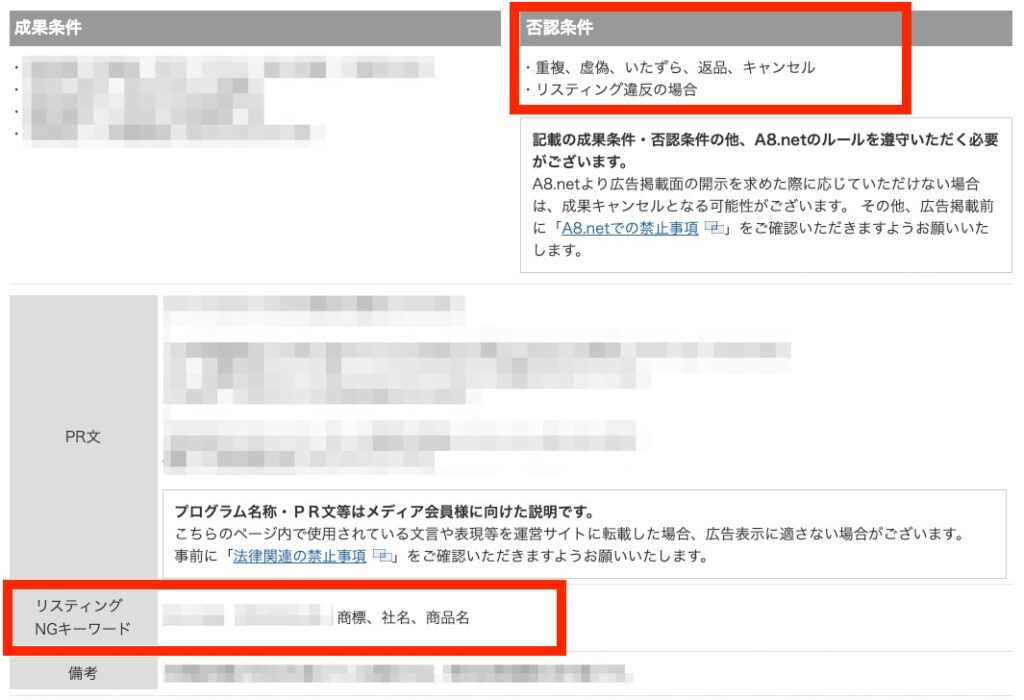

以下はA8.netのプログラム詳細画面です。

左下の赤枠にある「リスティングNGキーワード」部分がリスティング出稿の条件が記載された部分ですので、リスティング出稿を行う前に必ず確認しましょう。

なお、仮にリスティング出稿が可能な場合でも、GoogleやYahooなどの各広告プラットフォームが定める広告ポリシーを守りながら出稿を行う必要があります。

【具体例1】リスティング出稿NGの場合

そもそもリスティング出稿が禁止されているアフィリエイトプログラムでは、広告の出稿自体がNGです。

もしも違反して出稿してしまうと、発生した成果が否認されるだけでなく、最悪の場合、提携が解除される恐れもあります。

広告出稿前に出稿条件を確認することが大切です。

【具体例2】リスティング出稿一部OKの場合

リスティング出稿が一部OKの場合、指定キーワード以外での出稿のみ可能です。

多くの場合、会社名や商標での出稿が禁止されていることが多いです。

例えば以下のようなリスティング出稿条件があるとしましょう。

- 広告主名:株式会社123

- ブランド名:ABC

- リスティング出稿:一部OK

- NGキーワード:会社名、商標

上記の場合、「123」や「ABC」といったNGキーワードを含んだ全てのキーワード(複合キーワード含む)でのリスティング出稿がNGとなります。

なお、部分一致などのマッチタイプの設定によっては意図しない形でNGワードで出稿されてしまうことがありますので注意しましょう。

【具体例3】リスティング出稿OKの場合

リスティング出稿OKで特にNGキーワードの指定がない場合には、全てのキーワードでの広告出稿が可能です。

ですが、後述するように、公式サイトを謳ったり、嘘偽りの表現を行うことはNGですので気をつけましょう。

【豆知識】リスティング出稿で注意すべきワード

リスティング広告を出稿する際には、著作権を侵害するワードや「公式サイト」と誤解を招く表現、さらに「最安」「最高」といった最上級の表現はNGです。

GoogleやYahoo!のポリシー違反となるため、しっかり確認してから出稿しましょう。

【広告主目線】NGキーワードでの不正出稿は何が問題なの?

NGキーワードでリスティング出稿が行われると、「広告効果」「広告費用」「ブランディング」の観点から問題が発生します。

- 【広告効果】CPCが上がりCPAが上がる

- 【広告費用】本来支払う必要のない費用がかかる

- 【ブランディング】広告主のサイトよりも上に広告が表示される可能性がある

【広告効果】CPCが上がりCPAが上がる

メディアが広告主と同じキーワードでリスティング広告の出稿を行うと、CPC(クリック単価)が吊り上がり、結果的に広告主のCPA(獲得単価)が高騰する恐れがあります。

【広告費用】本来支払う必要のない費用がかかる

本来は広告主のリスティング広告経由で発生したはずの成果が、NGキーワードでのリスティング出稿が行われたために、アフィリエイト広告経由での成果発生になってしまう恐れがあります。

つまり、割安なCPAで広告主が獲得していた成果が、NGキーワードでの不正出稿の結果、割高なCPA(アフィリエイト広告経由)での獲得になってしまう可能性があるのです。

【ブランディング】広告主のサイトよりも上に広告が表示される可能性がある

広告主が商標キーワードでリスティング出稿していた場合に、メディアによって商標キーワードでのリスティング出稿が行われると、広告主の広告よりも上にメディア側の広告が表示される可能性があります。

また、広告主が商標キーワードで出稿していない場合でも、広告主の自然検索結果よりも上にメディア側のリスティング広告が表示されることは、ブランディング観点から望ましくありません。

【結論】広告主目線では商標キーワードでの出稿は許容できない

「広告効果」「広告費用」「ブランディング」という3つの観点から考えると、広告主にとっては、アフィリエイト広告で商標キーワードを使ったリスティング出稿を許容するメリットはほとんどないことがわかります。

これが商標キーワードでNGキーワードが設定されている主な理由です。

アフィリエイト広告運用の効率化ツールが登場

「リスティング違反チェック機能」&「メディアリクルーティング機能」

-

-

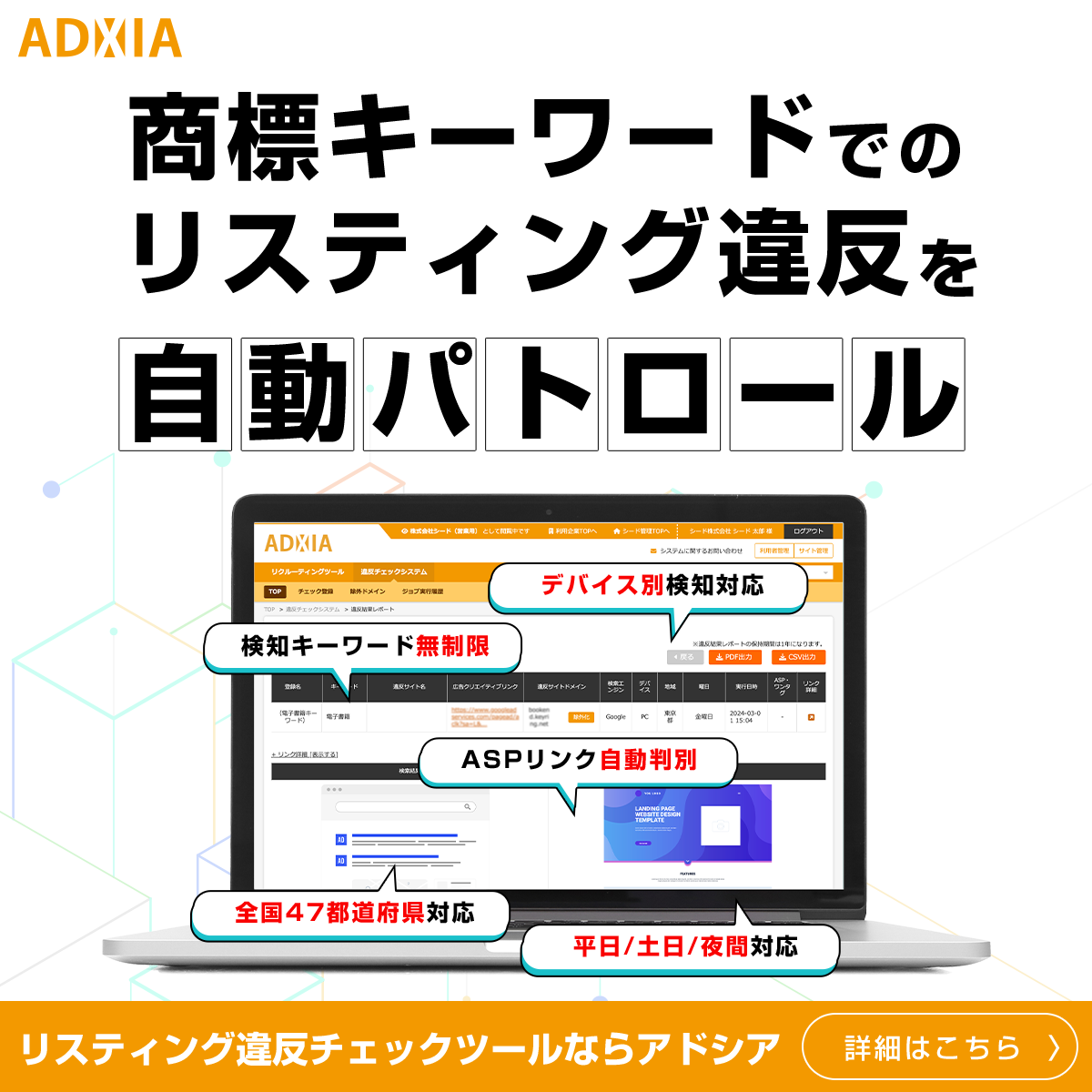

ADXIAは、アフィリエイト広告の運用効率化やリスティング広告の商標出稿パトロールを目的としたSaaS型マーケティング支援ツールです。

アフィリエイトサイトのリストアップと管理を行う「メディアリクルーティング機能」と、リスティング広告の商標出稿パトロールやアフィリエイターの不正出稿を監視・検知する「リスティング違反チェック機能」を備えています。

【メディア目線】アフィリエイトでリスティング広告を出稿する場合の注意点

ここからは、メディア目線の話です。

メディア側がアフィリエイト広告でリスティング出稿を行う場合の注意点を説明します。

NGキーワードを避けて出稿を行う

リスティング出稿を行う場合には、そのプログラムでリスティング出稿が許可されているかどうかをアフィリエイトASPの管理画面で確認します。

例えばA8.netでは、プログラムのトップ部分にリスティング出稿が可能かどうかの記載があります。

以下は「リスティング出稿NG」の場合の画面です。

続けて「リスティング出稿一部OK」の場合の画面です。

また、リスティング出稿が可能な場合でも、どういった条件で出稿が可能なのか、プログラム詳細でよく確認しましょう。

もちろん承認・却下条件の確認もお忘れなく。

正確で適切な表現を心がける

リスティング出稿を行う場合には、古い情報を載せたり誤った情報を載せたりすることのないよう、正確な情報を掲載しましょう。

また、誇張表現や不適切な表現は控え、公式サイトと混同されないような表現を心がけましょう。

【広告主目線】NGキーワードのおすすめの設定方法

ここからは広告主目線でアフィリエイト広告におけるNGキーワードの設定方法について紹介します。

以下の3つがおすすめの設定です。

- リスティング出稿は「可」にした方がいい

- 「商標キーワードNG」は基本的に必須

- 商標キーワード以外は「可」がおすすめ

リスティング出稿は可にした方がいい

アフィリエイト広告を実施する時に迷うのが、リスティング出稿を可にするか不可にするかどうかです。

基本的には、自社のリスティング出稿では拾いきれない幅広いキーワードでの成果発生を狙うため、リスティング出稿は「可」にすることをおすすめします。

商標キーワードNGは基本的に必須

リスティング出稿を「可」にしても、商標キーワードでの出稿は「NG」にするのがベターです。

前述した通り、広告主側でリスティング出稿していた場合に商標キーワードでのCPAが釣り上がる可能性があることと、基本的には商標キーワードでの自然検索結果は1位になるはずですので、わざわざ商標キーワードでのリスティング出稿を許可する理由はないといえます。

商標キーワード以外は可がおすすめ

商標キーワード以外の「一般キーワード」でのリスティング出稿は「可」にすることをおすすめします。

その理由は、自社の広告ではカバーし切れない幅広いキーワードでの成果発生が期待できるためです。

なお、自社のリスティングでの一般キーワードのCPAが好調な場合には、CPCが上がる恐れがあるため一般キーワードをNGにしてもいいでしょう。

20年以上のノウハウを無料配布中「アフィリエイト広告での成功のポイント」

-

創業から20年以上、アフィリエイト広告の運用代行に特化しているため、様々な業種のクライアント様に関する豊富な成功事例が蓄積されています。

その中で、広告主様が陥りやすい「失敗の理由」と「成功のポイント」を取りまとめた資料を無料公開させていただいております。

これからアフィリエイトを始めたい・売り上げを上げたい広告主様、手間を省きたいご担当者様は、お気軽にご相談ください。

【広告主目線】NGキーワードでの不正出稿への対処方法

広告主がアフィリエイト広告を実施する上で、「NGキーワードでの不正出稿」は必ず発生するものです。

NGキーワードでの不正出稿には以下のように対処するようにしましょう。

- ASPのプログラム内の否認条件に入れる

- ASP経由で注意を入れる

- 再発するようなら提携解除

1. ASPのプログラム内の否認条件に入れる

ASPのプログラム画面に、リスティング出稿における条件を記入することはもちろん、念のため否認条件などにも「NGキーワードでの不正出稿を確認した場合には成果を否認し提携解除を行うことがある」という趣旨の注意文を追加しましょう。

以下はA8.netのプログラム詳細画面の例です。

2. ASP経由で注意を入れる

NGキーワードでの不正出稿を発見したら、発生したアフィリエイト成果を否認することはもちろん、ASP経由でメディア側にリスティング出稿をしないように注意を入れます。

なお、この時点ですぐに提携解除をしない理由は、メディア側の手違いやキーワードのマッチタイプの関係でたまたま広告が出稿されてしまった可能性があるためです。

3. 再発するようなら提携解除

ASP経由で注意を入れれば基本的にNGキーワードでの不正出稿は止まることが多いですが、中には注意してもNGキーワードでの不正出稿を続けるメディアがいます。

このような場合には提携解除を行います。

【広告主目線】NGキーワードでの不正出稿を見つける方法

NGキーワードを設定しても、NGキーワードでの不正出稿を行うメディアは必ずいます。

こういったメディアを発見するには、基本的には地道に検索エンジンで検索をして探すしかありません。

ですが、中には広告主がチェックをしていない土日や深夜帯に出稿したり、地方エリアに限定して出稿するメディアも存在します。

このような悪質なメディアを発見するにはどのような方法があるのでしょうか?

ここからはNGキーワードでの不正出稿メディアを発見する方法を紹介します。

自分で検索して探す

一番基本的な方法が、GoogleとYahoo!それぞれの検索エンジンでキーワード検索を行い出稿状況を確認する方法です。

また、自社でリスティング広告を出稿している場合には、管理画面内のオークション分析で確認することもできます。

以下はGoogle広告のオークション分析の画面です。

なお、自分で検索して探す方法ですと、例えば以下のようなケースではNGキーワードでの不正出稿を確認できませんので注意しましょう。

- 「関西エリア」限定でNGキーワードでの不正出稿が行われている場合に「東京」にあるパソコンで調査する

- 「スマホ」限定でNGキーワードでの不正出稿が行われている場合に「パソコン」で調査する

- 「深夜帯」限定でNGキーワードでの不正出稿が行われている場合に「日中」に調査する

上記のような悪質なケースに対応するためには、次に紹介する検知ツールを導入する必要があります。

検知ツールを導入する

悪質なNGキーワードでの不正出稿を取り締まりたいのでしたら、専用の検知ツールの導入を検討しましょう。

ここからは代表的なツールを紹介します。

ADXIA(アドシア)

ADXIAは、リスティング広告の不正出稿を監視・検知する「NGキーワードでの不正出稿チェック機能」はもちろん、アフィリエイトサイトのリストアップと管理を行う「メディアリクルーティング機能」を備えたアフィリエイト広告の運用効率化を目的としたSaaS型マーケティング支援ツールです。

NGキーワードでの不正出稿チェック機能は、任意に指定したキーワードにおけるリスティング広告の出稿を監視します。

GoogleやYahoo!に出稿していた曜日や時間帯、PC・スマホのデバイス別、広告主名、出稿URL等のレポートの他に、広告出稿面、広告主のランディングページのスクリーンショットを自動取得することが可能です。

また、どのアフィリエイトASPの計測リンクで掲載されているかを自動で分析するため、違反発見後のメディア側への連携も効率化されます。

メディアリクルーティング機能は、キーワードごとにSEO上位ページ及びリスティング広告出稿ページをリストアップし、リストアップしたWebページ内のアフィリエイトリンクの有無、アフィリエイトリンクがある場合には、どのアフィリエイトASPの計測リンクで掲載されているかを自動で分析します。

NGキーワードでの不正出稿チェック機能を有するアフィリエイトツールは多いですが、メディアリクルーティング機能を有するツールはほとんどありませんので、アフィリエイト運用で課題を感じている場合には、導入を検討してみるといいでしょう。

ISSEKI

ISSEKIは株式会社アドフレックス・コミュニケーションズが提供する不正出稿の検知ツールです。

全国47都道府県での計測に対応し、商標キーワードでの不正出稿を一覧で見える化できます。

また、不正出稿の画面キャプチャも可能です。

検知ツールについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください!

広告代理店に任せる

NGキーワードでの不正出稿を防ぐ上では代理店の活用も有効な手段です。

代理店の中には、サービスの一環でNGキーワードでの不正出稿の取り締まりサービスを提供している会社もあります。

NGキーワードでの不正出稿の取り締まりが可能か、代理店に問い合わせてみましょう。

なお、弊社はアフィリエイト広告に特化した広告代理店で、NGキーワードでの不正出稿の取り締まりサービスも提供していますので、興味のある方はこちらよりお気軽にお問い合わせください。

【アフィリエイト広告運用代行サービス概要資料】はこちら

- シードには20年以上アフィリエイト広告の運用代行を行なってきた豊富なノウハウが蓄積されています。

こちらの資料では、シードのアフィリエイト広告運用代行サービスの概要を紹介しています。

実際の運用事例・実績も紹介していますので、導入イメージも湧きやすいに内容となっています。

シードのアフィリエイト運用代行に興味をお持ちだしたらぜひお気軽にダウンロードください。

まとめ

リスティング広告のNGキーワードについて、この記事では詳細に説明してきました。

メディアの運営者はNGキーワードでの不正出稿をしないようにくれぐれも注意しましょう。

広告主は、NGキーワードでの不正出稿により自社が損失を被らないよう、きちんと取り締まりを行いましょう。

無料相談

無料相談