「LLMO(大規模言語モデル最適化)って何?」

「具体的にどのような対策をしたらいいの?」

AI検索へのシフトが進む中、このような疑問を感じている企業は多いのではないでしょうか。LLMOでは、従来のSEO対策に加えて構造化データの活用や、ブランドと特定のテーマを関連付ける施策が大切です。

本記事では、AI時代の集客において不可欠となる新しい最適化手法「LLMO(大規模言語モデル最適化)」 とは何か、その具体的な活用法について解説します。

LLMOとは?意味について

LLMOとは、AIに自社の存在を正しく認識させ、回答の中で引用や言及が行われるように工夫する最適化手法のことです。

ChatGPTやGeminiなどの大規模言語モデルは、検索だけでなく日常的な情報収集の手段になりつつあります。

今後AIが情報提供の中心となるシーンが増える中で、自社の情報をAIに正しく理解させることができれば、今後の集客やブランド認知に直結します。LLMOを実践することは競合との差をつける大きなチャンスにつながります。

大規模言語モデルとは?

大規模言語モデル(LLM)は、膨大なテキストデータを学習し、人間の会話に近い自然な文章を理解して生成できるAIです。単なる検索エンジンの置き換えではなく、質問の意図をくみ取り、文脈に沿った回答を提供する点が強みです。

例えば、消費者が「新しい美容液の選び方」をAIに尋ねた場合、LLMは肌質や悩みに合わせた比較ポイントや、肌に合った美容液を見つけるための注意点などを提案します。

このように、LLMはユーザーの疑問やニーズに対して、より深く、状況に応じた的確な情報を提供することが可能です。LLMを正しく活用すれば、潜在顧客との接点が広がり、SEOやAIO戦略と組み合わせた集客の質が高まります。

【ゼロからわかる!AIO・LLMO入門ガイド】はこちら

LLMOとAIO・SEO・GEOとの違い

LLMOはAI時代の新しい最適化手法ですが、似たような言葉と混同しやすい特徴があります。AIOやSEO、GEOもそれぞれ目的やアプローチが異なります。

まずはそれぞれの特徴を整理し、役割や効果を比較してみましょう。

| 特徴 |

LLMO |

AIO |

SEO |

GEO |

| 役割 |

LLMの回答本文に自社情報を根拠として取り込ませる |

生成AI/検索AIが理解・引用しやすい情報設計に整える |

検索結果で上位表示し流入を増やす |

生成検索全体の表示面で見つかる面を最適化する |

| 主な露出面 |

回答本文(言及・引用・出典) |

回答本文(構造化情報がそのまま採用) |

SERP(検索結果画面) |

AI Overviewsなどのカード群・関連枠 |

| 想定導線 |

被引用 → 想起・指名 → 再検索/直訪 → CV |

回答で引用 → 詳細確認 → CV |

検索 → クリック → 滞在/回遊 → CV |

候補として認知 → クリック検討 → 詳細閲覧/比較 → CV |

AIOとの違い

LLMOとAIOは、どちらもAI時代の情報最適化ですが、目的とアプローチが異なります。

AIOは生成AIや検索AIが理解しやすく、引用や推薦をしやすい情報設計を行う施策です。例えば、AIOではFAQページを構造化データで整理し、AIが直接回答に利用できる形を整えます。LLMOでは、ブログ記事や公式ページの情報を体系的に整備し、AIが学習段階から正確に取り込めるよう工夫します。

また、AIOは主に回答の瞬間を意識し、LLMOは学習から引用までの流れを意識する点が大きな違いです。LLMOだけでなくAIOも組み合わせることで、AI回答における自社の露出拡大と信頼性の向上を実現可能です。

SEOとの違い

LLMOとSEOは、どちらも集客を目的としますが、狙う経路と仕組みが異なります。SEOは検索エンジンの結果で上位を取り、リンククリックからサイト訪問を増やす施策です。

LLMOは複数の情報源を統合して回答を作るため、一度引用されれば高い信頼感と露出効果が期待できます。SEOはクリック誘導、LLMOは回答内露出という違いがあるため、戦略やコンテンツ設計も変わります。

両方を並行して施策を取ることで、検索経由とAI経由の双方から安定した流入を確保可能です。具体的には、SEOは「検索→クリック→滞在→CV」の直線導線、LLMOは「回答内被引用→想起・指名→再検索/直訪→CV」の非直線導線を設計し、KPIも別建てで管理します。

GEOとの違い

LLMOとGEOは、どちらもAIや生成検索エンジン時代の最適化手法ですが、対象とする範囲が異なります。

GEOは、AI OverviewsやPerplexityなどの生成検索エンジン全体での露出を最大化する広い概念です。AIが生成する回答結果に自社情報が含まれることを狙いますが、AI Overviewsの候補カードのような露出強化を特に目指します。

一方LLMOにおける主な目的は「AIの回答本文で自社のデータや事例が根拠として書かれる」状態を狙うことです。

例えば、GEOでは特定のキーワードでAI Overviewsに自社商品が関連情報として表示されるように、商品カード最適化やエンティティ整備などの施策を実施します。LLMOでは、AIに質問した際に自社事例やデータが回答に含まれるように、一次データ・事例などを用意します。

GEOは入口全体の最適化、LLMOは回答本文への入り込みに特化していると考えると分かりやすいです。両方を戦略的に組み合わせることで、生成検索からの認知拡大と信頼獲得を同時に進められます。

LLMOが注目されている背景

LLMOは今、Web業界で大きな注目を集めています。新しい検索環境で存在感を高めるには、最新の動きを理解して行動に移すことが大切です。

ここからは注目の背景を詳しく見ていきましょう。

検索エンジンからAI検索にシフトしつつある

LLMOが注目を集める最大の理由は、ユーザーの検索行動が大きく変化しているからです。従来はGoogleやBingでキーワードを入力し、検索結果からリンクをクリックして情報を得る流れが一般的でした。

今ではChatGPTやGemini、Perplexityなどの生成AIに直接質問し、その場で回答を受け取るケースが増えています。この流れではWebサイトへの遷移が省略されるため、従来のSEOやリスティング広告だけでは接点が減少します。

実際に、以下のようなニュースも報道されている点も重要です。

検索経由のサイト訪問半減、収益機会を喪失

ことの発端は、グーグルが検索結果の最上部にAIによる要約文を表示する「AIオーバービュー(AIによる概要)」や、チャット形式で質問に答える「AIモード」を導入したことだ。これにより、ユーザーは青いリンクをクリックしてニュースサイトを訪れることなく、必要な情報を得られるようになったと指摘されている。

この変化がもたらした影響は大きいようだ。イスラエルのウェブアクセス分析企業、シミラーウェブ(Similarweb)の調査によると、米ハフポストや米紙ワシントン・ポストでは、オーガニック検索(広告ではない純粋な検索)からのトラフィックがこの3年で半減した。

米ビジネスインサイダーも55%減少し、5月には全従業員の約2割に当たる人員削減に踏み切った。同社のバーバラ・ペンCEO(最高経営責任者)は「我々のコントロールが及ばない極端なトラフィック減少に耐えるため」と説明する。

米誌アトランティックのニコラス・トンプソンCEOは社内会議で「グーグルからのトラフィックはいずれゼロに近づくという前提で事業を進化させる必要がある」と強い危機感を表明。

ワシントン・ポストのウィリアム・ルイスCEOも「クリック不要の検索が急速に発展することは、ジャーナリズムへの深刻な脅威だ」と述べ、新たな収益源の確保を急ぐ考えを示した。

引用:グーグルのAI検索、米報道機関に衝撃 サイト訪問不要に トラフィック激減で事業モデル転換模索

この検索行動の変化は、企業がLLMO(大規模言語モデル最適化)といった新しい手法を取り入れ、AI検索時代に対応した情報発信戦略を構築する必要性を示しています。

LLMO対策をすると、AIの回答内で自社情報が引用されるため、新しい集客ルートを確保することが可能です。AI時代の集客では、検索結果面だけでなく、AI経由での露出を意識した戦略が不可欠です。

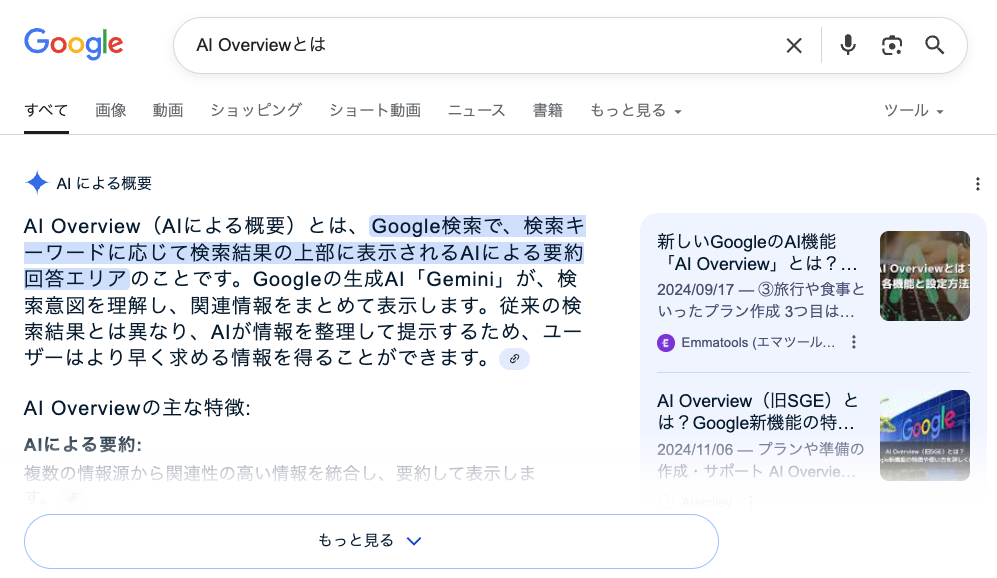

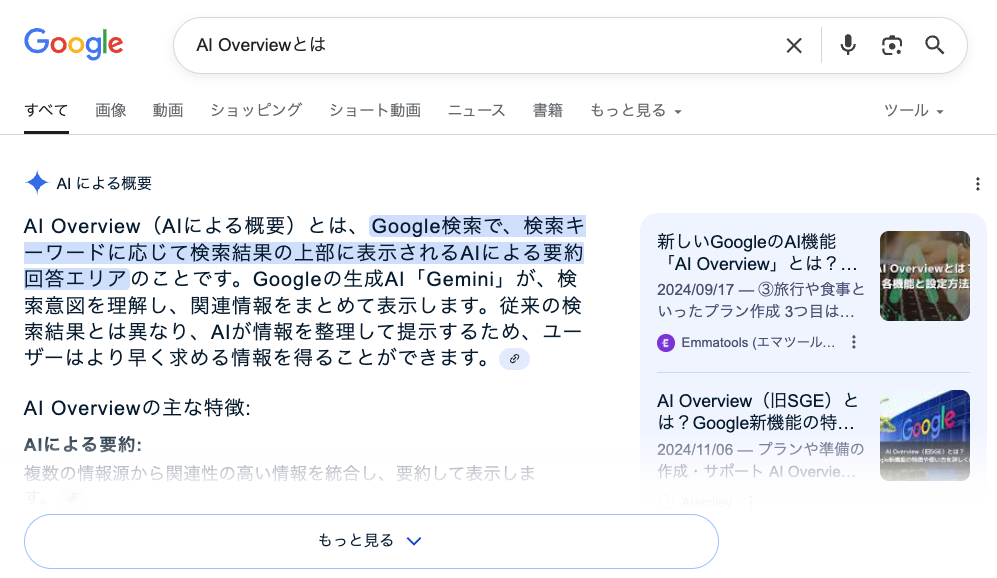

GoogleにAI Overviewsが表示される

Google検索では、AI Overviewsの導入が情報取得の流れを大きく変えています。ユーザーが質問を入力すると、Googleの検索結果の最上部にAIが生成した要約が表示され、主要な情報がその場で提供されます。

そのため、ユーザーはリンクをクリックせずに離脱してしまう「ゼロクリックリサーチ」が増えてしまうケースが少なくありません。例えば「最新のSEOトレンド」を調べた場合、AI Overviewsが複数の情報源をまとめて提示し、詳細を読みに行く動機が弱まります。

ゼロクリックリサーチが増えてしまうと、検索経由のトラフィック減少という形で企業サイトにも影響します。

しかし、AI Overviews内に自社情報が引用されるとチャンスです。クリックがなくてもブランド認知につながるほか、AI Overviews内に自社の記事リンクが表示されると、流入も期待できます。

そのためには、AIが参照しやすい構造化データや権威性の高いコンテンツ作成が不可欠です。今後の集客戦略では、SEOとLLMOを組み合わせてAI表示領域を押さえる取り組みが重要と言えます。

【ゼロからわかる!AIO・LLMO入門ガイド】はこちら

LLMOの具体的な対策18選

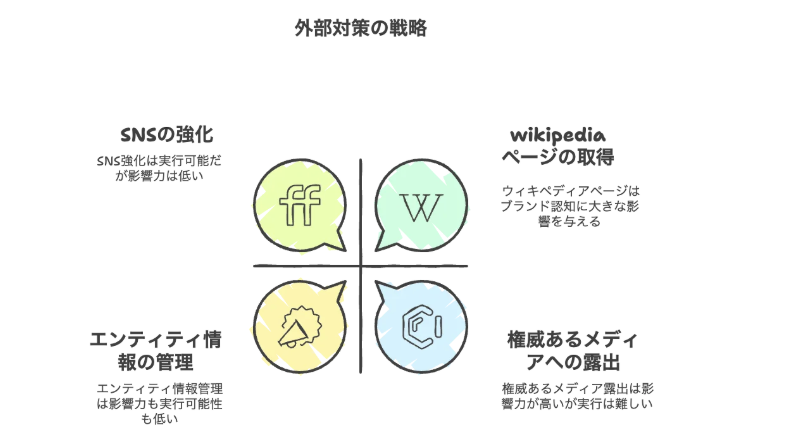

LLMO主な対策は、コンテンツ対策、テクニカル対策、外部対策、EEAT対策の4つに分けられます。ここからは各対策の特徴と実践ポイントを18点紹介します。

| コンテンツ対策 |

・引用されやすい要素を盛り込む(引用・統計)

・簡潔で直接的な回答を提供する

・話題の網羅性と文脈の深さを意識する

・FAQやQ&A形式のコンテンツを強化する |

| テクニカル対策 |

・構造化データの活用

・LLMS.txtの活用

・物的コンテンツのプリレンダリング・SSR化

・高速化・バフォーマンス最適化 |

| 外部対策 |

・wikipediaページの取得と管理

・エンティティ関連ページの最適化

・エンティティ (一貫した固有情報)の管理

・レビューサイト・ 評価サイトへの対応

・権威ある第三者メディアへの露出促進

・テーマ連動型PR (トピック紐付け戦略)

・SNSの強化 |

| EEAT対策 |

・実体験に基づいた体験を入れる

・権威性のメディアから引用する

・専門家による監修や執筆を実施する |

やみくもに始めても効果が出にくいため、効果的に進めるには方向性を明確にすることが大切です。

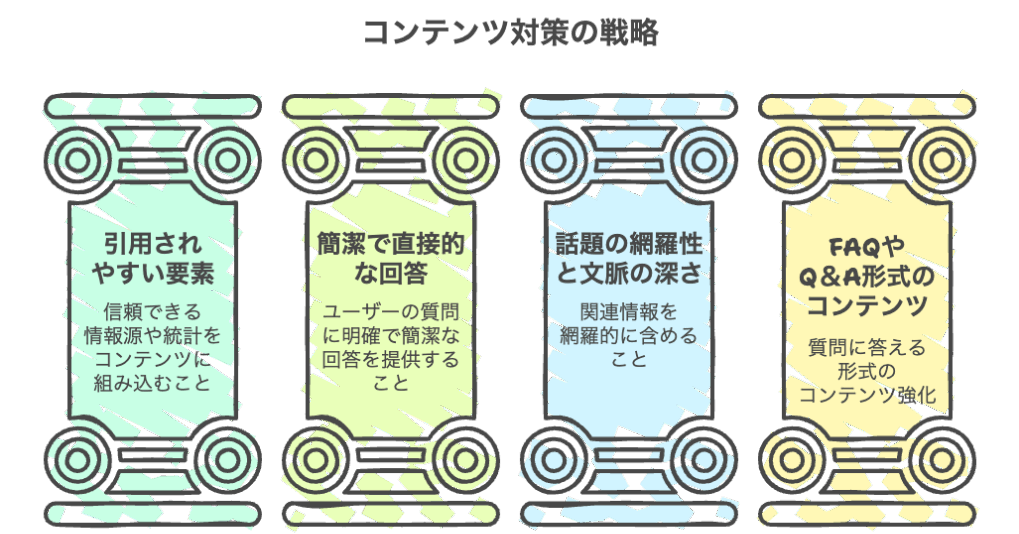

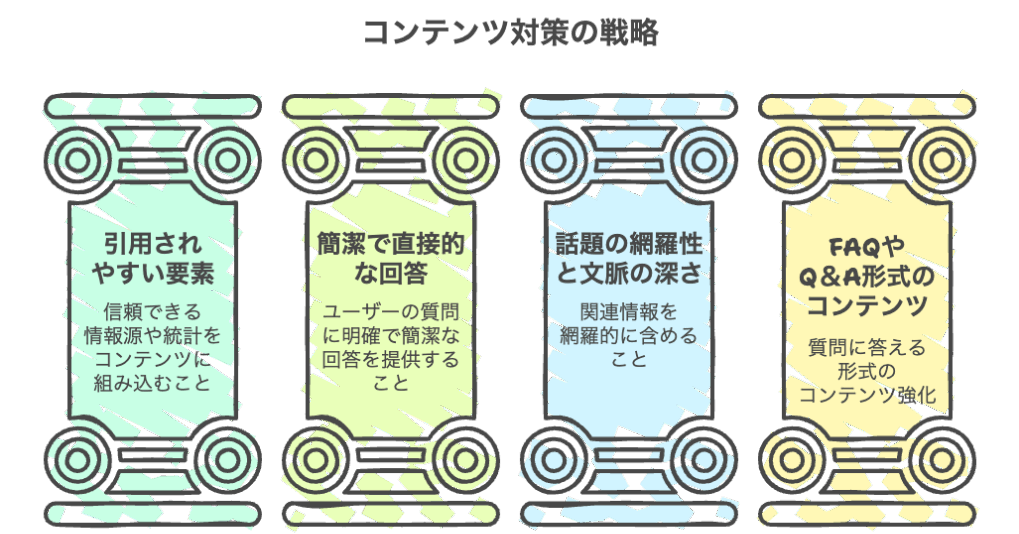

コンテンツ対策

検索エンジン時代のSEOとは違い、生成AIは複数の情報源を統合して回答を作るため、ただ情報を並べるだけでは引用されず、他社に埋もれてしまいます。人が読むだけでなく、AIが評価しやすいコンテンツを制作することで、検索エンジン以外の入り口からも自然に露出が増えます。

コンテンツ対策は従来のSEOでは届かなかった層への認知拡大や信頼獲得にも直結するため、戦略設計の段階から意識すべき領域です。

引用されやすい要素を盛り込む(引用・統計)

生成AIは回答を組み立てる際に、信頼できる情報源や数字を含むコンテンツを優先的に選びます。そのため、権威ある団体や専門家の発言を引用したり、最新の統計や調査データを盛り込んだりすることで、AIからの評価が高まります。

例えば、健康食品の情報発信なら厚生労働省や世界保健機関のデータを引用し、出典リンクを明示することです。

公的な情報源を引用することで、情報の正確性が伝わります。

また、自社独自の調査やアンケート結果を加えることもおすすめです。他社との差別化にもつながり、人間の読者にも信頼感を与えるため、AI経由だけでなくSEO上の評価にも好影響を与えます。

文章構造を整え、見出しや表を活用して情報を整理することもAIが内容を抽出しやすくするポイントです。

簡潔で直接的な回答を提供する

コンテンツ対策で成果を上げるなら、簡潔で直接的な回答を用意することが不可欠です。生成AIはユーザーの質問に対して、短く明確な答えを抽出できる情報を優先的に利用します。

長文の中に答えが埋もれている場合、AIは別の情報源を選ぶ可能性が高まります。

例えば「SEOとは?」という質問に対し、最初の一文で「SEOは検索エンジンで上位表示を狙う最適化施策です」と答え、その後に詳細な説明を続ける形です。

こうすることでAIは冒頭の短文を直接引用でき、残りの文章で理解を深められます。FAQ形式のページや見出し直下に要点を置く設計も効果的です。

また、箇条書きで結論を整理するとAIが情報を抽出しやすくなります。ユーザーにとっても冒頭で答えが分かる構成は読みやすく、ページ滞在時間や信頼度の向上にもつながります。

話題の網羅性と文脈の深さを意識する

大規模言語モデルは、文章全体の流れや関連語の出現パターンをもとに情報を理解します。そのため、一つのキーワードを何度も繰り返すだけでは、AIから十分な評価を得られません。

例えば「オーガニックコーヒー」の記事を作るなら、産地ごとの特徴や栽培方法、焙煎の種類、健康効果、環境保護との関係など複数サブトピックを含めることが重要です。

このような関連情報を網羅的に盛り込むことで、記事全体の文脈が豊かになり、AIが引用対象として選びやすくなります。

また、各サブトピックの説明は表面的な概要だけでなく、具体的な事例やデータも交えると説得力が高まります。読者にとっても情報量が多く深みのある記事は満足度が高くなり、シェアや被リンクの獲得にもつながります。

FAQやQ&A形式のコンテンツを強化する

FAQやQ&A形式のコンテンツは、今のSEO戦略で外せない要素です。

特に生成AIが普及する環境では、質問に答える形の情報が検索結果で優先されやすくなっています。AIは人間と同じように「質問と回答」のセットを理解しやすく、その形式をもとに適切な回答を生成する流れです。

例えば「AIOとは何か?」といった基本的な質問から、「AIOを活用した広告運用の成功事例は?」といった応用的な内容まで幅広く準備することで、潜在顧客の検索意図を網羅できます。

単純にFAQページを作るだけでなく、1つの質問に対して背景情報や関連キーワードを織り交ぜた解説を付け加えると、AIにも人間にも理解されやすくなります。

また、Q&A形式はスニペット化や音声検索対応にも強い構造です。

さらに、FAQは定期的に更新し、業界ニュースやトレンドに合わせた新しい質問を追加することが重要です。AI検索が進化する中で、最新情報を反映したQ&Aはトラフィック減少リスクを軽減し、訪問者の滞在時間も伸ばせます。

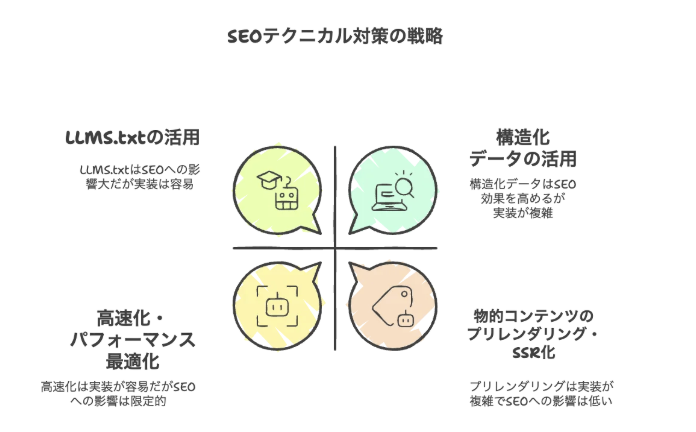

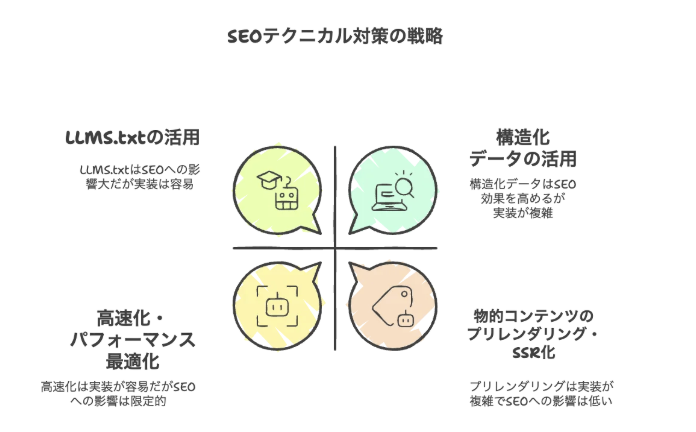

テクニカル対策

テクニカル対策は、SEOの効果を底上げする土台づくりとして有効です。検索エンジンやAIモデルが情報を正確に理解できる状態を構築することで、コンテンツ本来の価値を引き出せます。

見た目や文章の良し悪しだけでは到達できない領域であり、安定した集客や信頼性向上を支える基盤となります。

構造化データの活用

構造化データは、Webページの内容を検索エンジンやAIが理解しやすくするためのデータ構造です。検索エンジンだけでなく、AIがページ内容を正確に理解するうえでも欠かせません。

具体的には、レシピサイトなら調理時間や材料を、イベントページなら開催日時や場所を構造化データとして記述します。

検索エンジンはこの情報を読み取り、検索結果にリッチリザルトとして反映させると、クリック率の向上や表示面積の拡大につながります。

また、AI検索の普及により、情報が文章として書かれているだけでは、不十分です。データを整理して提供すれば、AIが必要な情報を正しく抽出でき、回答精度の向上にも直結します。

特に商品データベースやFAQページのように情報が体系的に並んでいる場合は、構造化データとの相性が抜群です。実装にはGoogleが推奨するschema.orgの形式を用いるのが一般的です。

マークアップはHTML内に直接書き込む方法や、JSON-LD形式で挿入する方法があります。開発リソースが限られている場合でも、重要なページから順に対応していくことで効果を感じやすくなります。

検索結果やAI応答で情報を的確に届けたいなら、構造化データの整備は後回しにできません。早い段階で実装を進めることが、将来の集客力を左右します。

LLMS.txtの活用

LLMS.txtとは、LLM(大規模言語モデル)に向けて構造化された形でWebサイト情報を記述するファイルです。検索エンジン向けのrobots.txtがクロールの可否を示すのに対し、LLMS.txtは「何の情報がどこにあるか」をAIに理解しやすく伝える役割を持ちます。

例えば、製品ページ・FAQ・プレスリリースなどを明確に区分して記載することです。

その結果、生成AIが回答や記事で参照する可能性が高まり、自社サイトへの言及や引用が増えることが期待できます。特にBtoB企業では、サービス概要や導入事例といったページがAIの回答の信頼性を高める材料になります。

それらの情報をLLMS.txtで整理して提供すれば、単なるキーワード対策以上にブランド露出の機会が広がります。

また、情報を最新の状態に保つことも重要です。古い情報が残っているとAIの出力内容に誤りが生じる恐れがあり、信頼性低下につながります。

物的コンテンツのプリレンダリング・SSR化

AI時代のSEO対策では、HTMLを静的に出力する仕組みが強力な武器です。特に、プリレンダリングやSSR(サーバーサイドレンダリング)の導入は、AIや検索エンジンが正確に情報を読み取るうえで欠かせません。

多くのLLMは、まだJavaScriptで生成された動的コンテンツを十分に解析できない段階にあります。そのため、記事や製品説明などの重要な情報は、最初からHTML本文として生成・表示される形にしておくことが重要です。

例えば、ECサイトの商品ページがJavaScript経由で内容を描画している場合、AIが取得できる情報はHTMLの骨組みだけになってしまいます。その結果、製品名や仕様がAI検索結果に反映されず、機会損失につながります。

また、プリレンダリングを使えば、あらかじめHTMLファイルに必要な情報を出力した状態で配信可能。SSRならユーザーがページを開いた瞬間から完全なHTMLが生成されるため、引用や要約の対象として選ばれやすくなります。

特に今後は、GoogleのAI検索や各種生成AIがWebから直接情報を取得する傾向が強まります。表示速度やUX改善にもつながる静的化は、ユーザー満足度とAI認識率の両方を高める施策として優秀です。

高速化・パフォーマンス最適化

生成AIに確実に情報を届けるには、サイトの表示速度と安定性が欠かせません。ページが重くて読み込みに時間がかかると、AIが途中でクロールをやめてしまうことがあります。

特に大量の画像や動画、複雑なJavaScriptが影響して、アクセスエラーやタイムアウトが発生するケースは少なくありません。そこで効果的なのが、画像のWebP形式への変換や遅延読み込み、不要なスクリプトの削除です。

また、CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)の導入やキャッシュ設定の最適化も重要な施策です。例えば、グローバルに展開しているECサイトでは、CDNを使って海外からのアクセスを高速化し、AIクローラーの取得成功率を大幅に向上させています。

サーバーの処理能力も見直すべきポイントです。共有サーバーでアクセスが集中すると、サイト全体が遅くなりAIが正しく情報を取得できません。専用サーバーやクラウドへの移行で安定性を高めることで、検索評価やAI検索結果での露出機会が広がります。

高速化はユーザー体験の向上にも直結するため、訪問者がストレスなく閲覧できる環境を整えましょう。

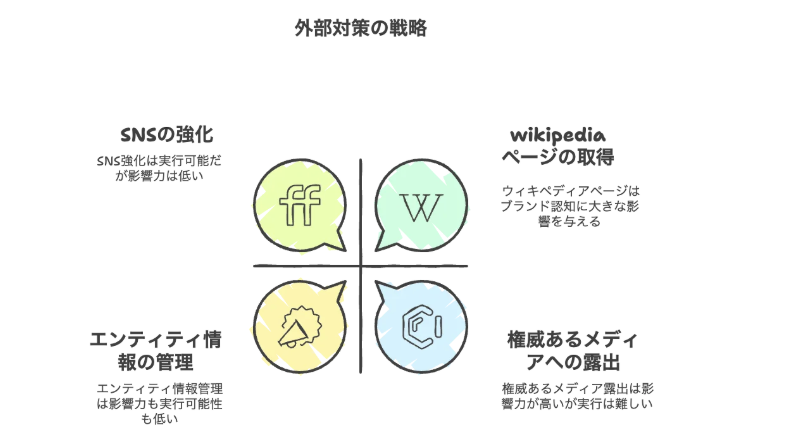

外部対策

外部対策は、検索エンジンからの評価を高める上で欠かせない戦略です。自社サイトだけでは届かない信頼や影響力を、外部の力を借りて育てていくイメージです。

自然な形で広がる情報の波が、長期的な集客力やブランド価値を支える土台になります。

wikipediaページの取得と管理

ウィキペディアのページを持つことは、LLM時代の外部対策において非常に大きな意味を持ちます。検索エンジンだけでなく、あらゆる大規模言語モデルがウィキペディアを主要な学習データとして活用しているため、掲載の有無がブランド認知の土台を決めると言っても過言ではありません。

例えば、自社や代表者の名前を検索したとき、ウィキペディアに公式情報があれば、その内容がAIの回答や検索結果に反映されやすくなります。

逆に情報が存在しない場合、第三者が書いた断片的な内容や不正確な情報が広まり、ブランドイメージを損なうリスクも生まれます。ページ作成には、信頼できる外部メディアでの掲載実績や、業界での活動履歴など、掲載基準を満たすエンティティの強化が不可欠です。

単に記事を書くだけではなく、出典となる一次情報や客観的な評価を積み上げる必要があります。運用後も最新情報への更新を怠らず、ブランドの歩みを正しく反映させることで、検索エンジンやAIからの評価を安定的に高まります。

エンティティ関連ページの最適化

ブランドや企業がAI検索やLLMに正しく認識されるには、エンティティ情報の最適化も重要です。特に公式サイトの企業ページやAboutページは、AIや検索エンジンが情報を取得する第一の入口となります。

例えば、会社概要や沿革、代表者名、事業内容、所在地、受賞歴などを漏れなく掲載し、誰が見ても同じ情報を得られる状態に整備します。

また、関連する他サイトとのリンク整備も有効です。商工会議所や業界団体の会員ページ、登記情報、取引先の紹介ページなど、信頼性の高い外部ページからの参照を増やすことで、エンティティの一貫性と信頼度が高まります。

エンティティ情報を最適化しておくことは、単なるSEOの一環にとどまらず、今後のAI時代におけるブランド認知の基盤づくりとなります。

エンティティ (一貫した固有情報)の管理

エンティティ情報の管理は、外部対策の中でも検索エンジンからの信頼性を高めるうえで欠かせません。

社名や所在地、設立年、代表者名などの基本データは、公式サイトだけでなくプレスリリース、業界団体の名簿、求人サイトの会社情報ページなど、複数の外部媒体に掲載されます。

もしこれらの情報に微妙な差異や古い記載があると、検索エンジンは情報の正確性に疑問を持ち、評価が下がるリスクがあります。

例えば、公式サイトでは「株式会社ABC」、求人サイトでは「㈱ABC」、業界団体の名簿では旧住所が記載されているといった状態です。

ユーザーにとっては些細な違いでも、AIや検索アルゴリズムは不一致として認識しやすく、企業としてのエンティティが正しく紐づかない原因になります。

そこで重要なのが、すべての掲載先を洗い出し、最新情報に統一することです。定期的なチェックリストを作成し、社内の広報・人事・営業など関係部署と連携しながら一元管理すると、更新漏れを防げます。

また、ロゴやブランドカラーの統一、会社概要ページの構造化データ化もあわせて実施すると、検索結果における視認性や表示精度も向上します。エンティティ情報が整理され、外部のあらゆるサイトで一貫性が保たれていれば、検索エンジンも企業を明確に認識しやすいです。

結果として、公式情報が優先的に表示され、ブランドの信頼度やクリック率の向上にもつながります。

レビューサイト・ 評価サイトへの対応

AIが製品やサービスを比較する際、Amazonのレビューや専門サイトの評価を引用・要約して提示するケースが増えています。例えば、レビュー評価が低いまま放置されていたり、古い情報が残っていたりすると、AIが出す検索結果にもそのまま反映される可能性があります。

マイナス情報は、見込み顧客が製品を選ぶ際の第一印象に直結し、売上やブランドイメージを損なうリスクにつながるため、注意が必要です。主要なレビューサイトや評価サイトを定期的にチェックし、ネガティブな評価が事実に基づかない場合には適切に異議申し立てをしましょう。

また、古い情報が残っている場合は最新の仕様や価格、提供体制に更新するよう依頼し、正しい情報が常に掲載される状態を維持することが大切です。

さらに、満足度の高い顧客にレビュー投稿を促す施策も効果的です。購入後フォローのメールや会員限定の特典を活用すれば、自然で信頼性のある高評価レビューを増やせます。

このような取り組みは、SEOやAIOの観点だけでなく、LLMO対策としても大きな価値があります。AI時代の検索評価は、公式サイトの情報だけではなく外部の声も含めた「総合的な信頼性」で決まっていくためです。

LLMO対策を確認したら、あわせてAIO対策についてもチェックすることをおすすめします。下記の記事で詳細を解説しているので、ご確認ください。

AIO(AI検索最適化)とは?Google AI Overviewsとの違いや基本的な対策を紹介

AIO(AI検索最適化)は、AI時代の新しいマーケティング施策として注目を集めています。今から対策に取り組めば先行者として大きな成果が期待できます。

しかし、AIOの概要や具体的な対策について...

権威ある第三者メディアへの露出促進

権威ある第三者メディアでの露出は、LLMO対策において強力な外部シグナルです。検索AIは情報源の信頼度を重視し、専門誌や業界誌など権威性の高い媒体を優先的に参照する傾向があります。

例えば、自社の新製品が業界トップクラスの専門誌で特集されれば、その記事がAIによる要約や比較情報の中で引用される可能性が高まります。効果を最大化するには、単なるプレスリリース配信だけでなく、編集部が取り上げたくなる切り口や独自データを用意することが重要です。

導入事例や市場調査結果など、第三者が引用しやすい具体的な素材を整えると掲載率は一気に上がります。

また、権威メディアでの露出は、高品質な被リンク獲得によるSEO効果向上に加え、SNS等での二次拡散による認知度・信頼度向上にもつながります。AI検索が主流の今、業界での存在感を確立し、AI・ユーザー双方にとって不可欠な情報源を目指しましょう。

テーマ連動型PR (トピック紐付け戦略)

外部対策の中でも特に効果が高いのが、テーマ連動型PRです。AIが回答を生成する際に、自社のブランドや製品を特定のテーマと結びつけて認識してもらう工夫が重要です。

例えば、環境配慮型のサービスを展開している企業なら、ニュースリリースを発信するときに必ず「サステナビリティ」や「エコ活動」という文脈とセットで自社の取り組みを紹介します。このような一貫した発信を続けることで、AIはブランド名とテーマを関連付けて学習しやすくなり、検索や生成AIの回答に引用される確率が高まります。

メディア露出においても、製品単体の紹介に留まらず、その製品がどのような社会的テーマに関わっているかを伝えることが効果的です。その結果、AIが参照する記事群の中でブランドの位置づけが明確になり、ブランド名が自然に引用されやすくなります。

SNSやオウンドメディアでもテーマの一貫性を持たせ、継続的に情報発信をすることで、AIだけでなくユーザーにも「この企業は〇〇分野に強い」という印象を残せます。テーマ連動型PRは、短期的な認知向上だけでなく、長期的なAI最適化に直結する施策です。

SNSの強化

SNSの活用はLLMO対策の中でも即効性と継続性を両立しやすい戦略です。特にポジティブな言及を増やすことで、ブランドやサービスへの信頼度を高められます。

例えば、自社の公式アカウントで日常的に業界ニュースや有益なノウハウを発信し続けると、フォロワーだけでなく第三者による引用や共有も増えていきます。自然な被リンクやブランド検索の増加につながる点も、SEOにも有効です。

また、業界やテーマに関する議論に積極的に参加し、他のインフルエンサーや企業アカウントとの交流を深めることも効果的です。コメント欄でのやり取りやライブ配信でのコラボは、フォロワー層の幅を広げ、エンゲージメントを高めるきっかけになります。

SNSごとの特性を理解して発信内容を最適化することも重要です。Instagramならビジュアル重視のコンテンツでブランドイメージを訴求し、X(旧Twitter)では速報性や専門知識の共有で権威性を打ち出すなど、媒体ごとに戦略を変えると効果が高まります。

このような取り組みを継続すれば、検索エンジンからも「影響力のある情報発信元」として認識されやすいです。結果的に、検索順位の向上と顧客からの信頼獲得の両方を実現できるようになります。

▼「デジマ部」を運営する株式会社シードの採用担当アカウント

弊社シードではこのようなSNSアカウントを運用することで、採用活動に活かすだけでなく、LLMO対策もしています。

株式会社シード 採用担当 X(旧Twitter)

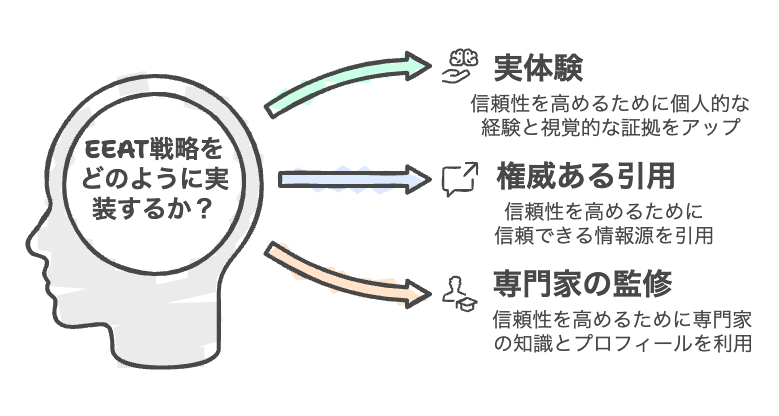

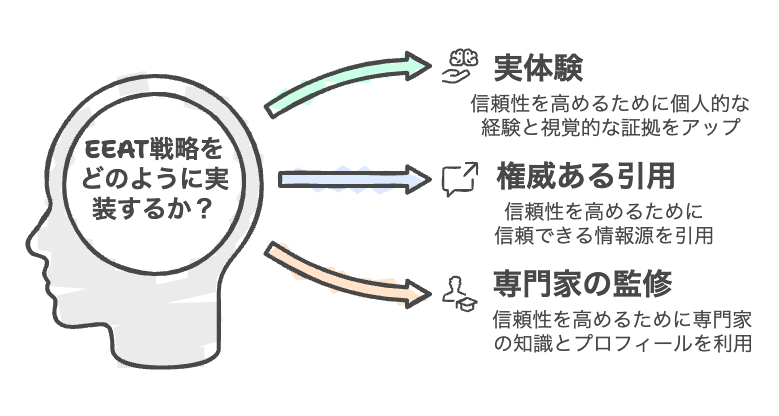

EEAT対策

AI検索の進化で、従来の評価基準だけでは上位表示を狙いにくくなっています。特に注目されているのが、情報の質や信頼性を多角的に判断するEEAT(経験、専門性、権威性、信頼性)の考え方です。

単に文章が読みやすいだけでは評価は伸びず、情報の信頼性を裏付ける仕組みが求められています。

実体験に基づいた体験を入れる

生成AI検索では、発信者の経験や現場で得た知見がそのまま信頼性の評価につながります。机上の空論ではなく、実際に試した感想やリアルなエピソードがコンテンツ価値を大きく高めます。

例えば、自社サービスの改善に取り組んだときの成功パターンや、途中でつまずいたポイントを詳細に書くことは有効です。単なる手順解説よりも、なぜその判断をしたのか、何がきっかけで成果が出たのかといった背景があると、より読者の理解に役立ちます。

また、AIは一次情報を重視するため、オリジナルの証拠素材が効果的です。現場で撮影した写真や、作業画面のスクリーンショットを掲載すれば、内容の裏付けになり、真実味が増します。特に数値や結果を画像で提示することで、文章だけでは伝わりにくい説得力を加えられます。

実体験に基づいた記事は、AIだけでなく人間の読者にも強く響くので、経験談とビジュアルを組み合わせていきましょう。

権威性のあるメディアから引用する

専門家による監修や執筆を実施する

LLMO対策で成果を出すには、専門家の力をコンテンツに組み込むことが効果的です。資格保有者や長年の業界経験を持つ人物が監修や執筆に関わるだけで、読者の安心感は大きく変わります。

さらにAI検索の時代では、こうした権威ある情報は検索結果生成の精度や露出にも直結します。

重要なのは、専門家のプロフィールをしっかり明記することです。「名前+肩書き」だけでなく、その人がなぜ信頼できるのかという背景も盛り込みましょう。経歴や実績、過去の活動内容を具体的に紹介すれば、AIも情報の信頼度を正しく判断しやすくなります。

また、単に名前を貸すだけではなく、監修者や執筆者の視点を反映させることも大切です。マーケティングの解説記事なら、監修者が過去に手がけた成功事例を引用することで説得力が増します。

専門家執筆や監修は、権威性(Authoritativeness)と信頼性(Trustworthiness)を一度に高められる強力な手段です。読者からも検索エンジン、そしてAI検索からも評価されるメディア運営ができます。

LLMO対策なら株式会社シードへ

株式会社シードは、AIO・LLMOの初期段階から注目し続けてきたスペシャリスト集団です。20年以上にわたるWebマーケティングの経験を持つ広告代理店として、多くの企業の集客や売上向上をサポートしてきました。

自社メディア「デジマ部」で培った豊富な実践知識をAIO領域・LLMO領域にも展開し、検索AI時代における効果的な施策を提案します。

AIO・LLMOはマルチチャネル戦略が重要です。シードはマルチチャネルマーケティングに精通しているため、Web広告戦略における設計から実装、効果検証まで一貫した支援ができます。

先を見据えたAIO対策・LLMO対策を求める企業にとって、信頼できるパートナーです。

LLMO対策の効果測定方法

LLMO対策の効果は、やみくもに数字を追うだけでは正しくつかめません。狙った成果が出ているのかを見極めるには、計画的に状況をチェックする流れが重要です。

ここからは、効果を正確に測るための手順を4つ紹介していきます。

- 対策したいキーワードを洗い出す

- 生成AIツールを使って検索する

- 出力結果を記載する

- 生成AIからの流入数を確認する

1.対策したいキーワードを洗い出す

効果的なLLMO対策は、まず狙うキーワードの選び方から始まります。闇雲に手を広げるより、利益につながる言葉に集中したほうが成果が出やすくなります。

例えば、自社のサービスや商品の購入につながる可能性が高い語句や、問い合わせ件数の多い語句を優先すると効率的です。競合が強すぎない範囲で需要のあるキーワードを選べば、上位表示やAI検索での露出も狙いやすくなります。

キーワードの選定は、今後の施策全体の方向性を左右する重要なステップです。

2.生成AIツールを使って検索する

LLMO対策の効果を確認するなら、生成AIツールでの検索が欠かせません。事前に洗い出したキーワードを使い、ChatGPT、Gemini、Microsoft Copilotなどで実際に検索してみましょう。

AI Overviewsが表示される場合は、そこに自社や競合の情報がどう載っているかを細かくチェックします。質問の仕方を変えることも大切で、疑問形や断定的な言い回しなど、複数パターンを試すと結果の変化が見えやすくなります。

例えば「おすすめの◯◯」と「◯◯とは」のようにニュアンスを変えると、AIが拾う情報源や表示順が変わるケースがあります。有料の解析ツールを使えば、この一連の検索作業を自動化でき、結果の比較や履歴管理もスムーズになります。

3.出力結果を記載する

効果測定では、生成AIの出力を細かく記録することが重要です。ChatGPTやGemini、Microsoft Copilotなどから得られた回答は、そのまま残すだけでなく、自社サイトへのリンク有無やブランド・製品名の言及状況を必ずチェックします。

AIの回答中にブランド名が登場しても、リンクが貼られていなければ集客効果は限定的です。

Google検索でAI Overviewsが表示された場合は、その要約文の内容や引用元も控えておきましょう。このような情報を蓄積すれば、後から改善ポイントを明確にしやすくなり、次の施策に活かせます。

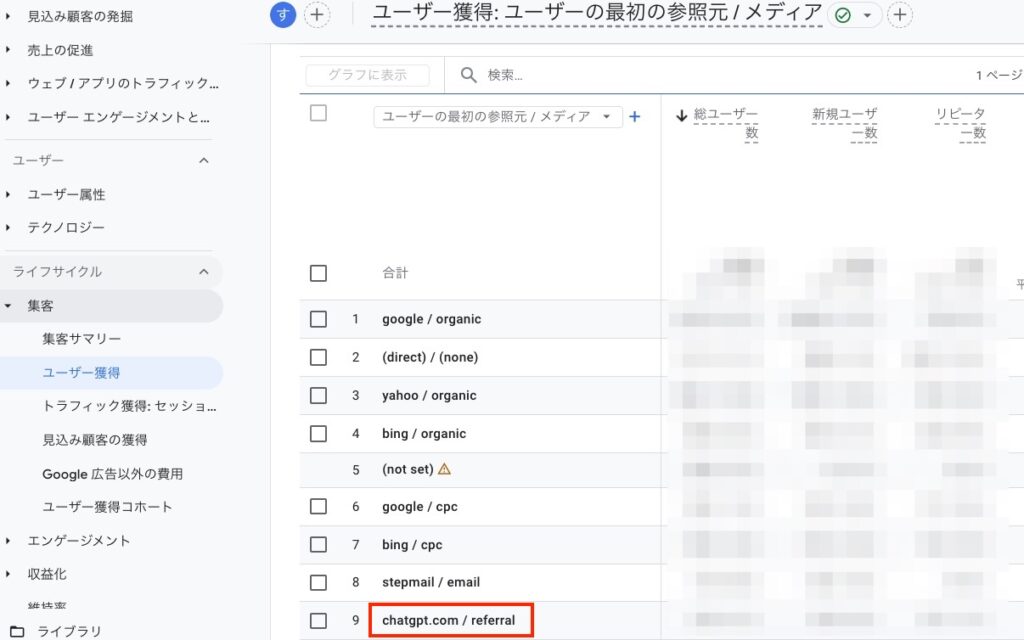

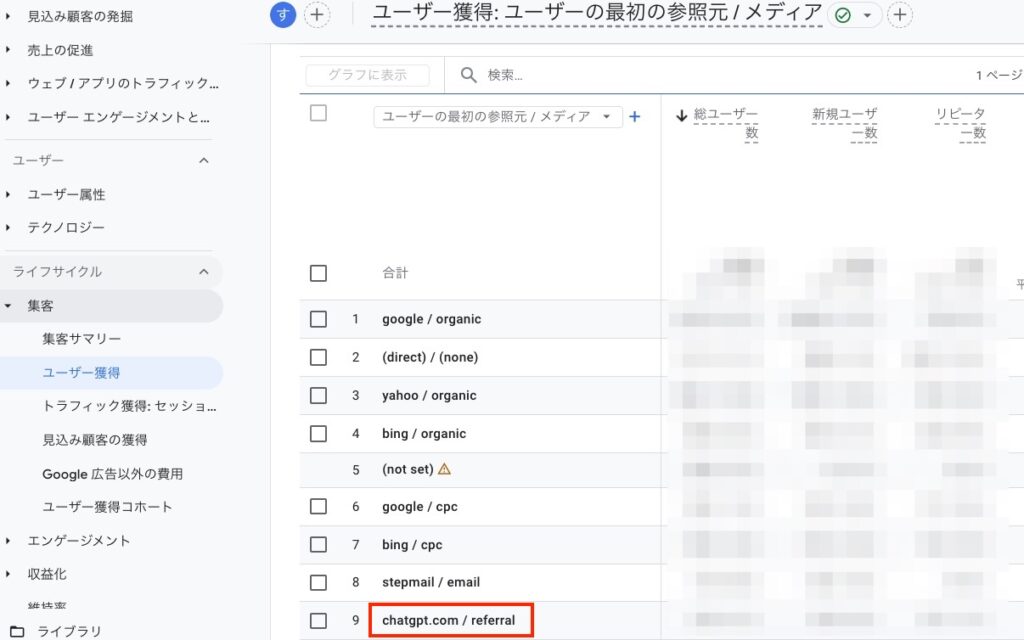

4.生成AIからの流入数を確認する

LLMO対策の効果を正しく測るには、生成AIからの流入数をチェックすることが欠かせません。

まずはGoogle Analytics 4(GA4)で「レポート > 集客 > ユーザー獲得」を開き「ユーザーの最初の参照元/メディア」を確認すると、初回にユーザーがどこから来たかが分かります。各訪問ごとの流入は「トラフィック獲得」の「セッションの参照元/メディア」を確認します。

ここで「Google AI」や「ChatGPT」といったAI関連の参照元を特定すれば、生成AI経由のアクセス数を可視化可能です。例えば、ある企業が新しい商品ページを公開した際、GA4のレポートで「Google AI」からの流入が急増していたら、そのページがAI検索や要約回答で引用されている可能性が高いです。

この情報を活かせば、AIに拾われやすいコンテンツ設計や追加の露出施策を検討できます。

また、期間ごとの比較も有効です。特定の施策を実施した前後でAI経由の訪問数がどれだけ変化したかを追えば、取り組みの成果を定量的に把握できます。

F数値と事例を組み合わせることで、経営判断や次の施策立案がより的確になります。

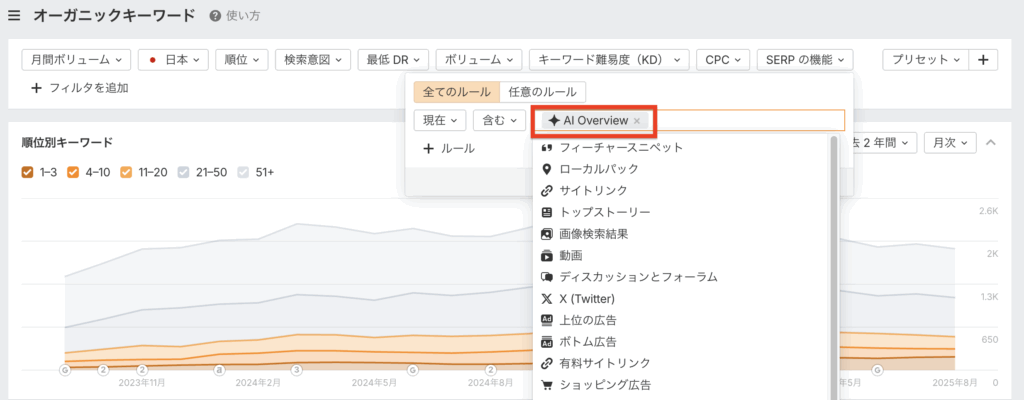

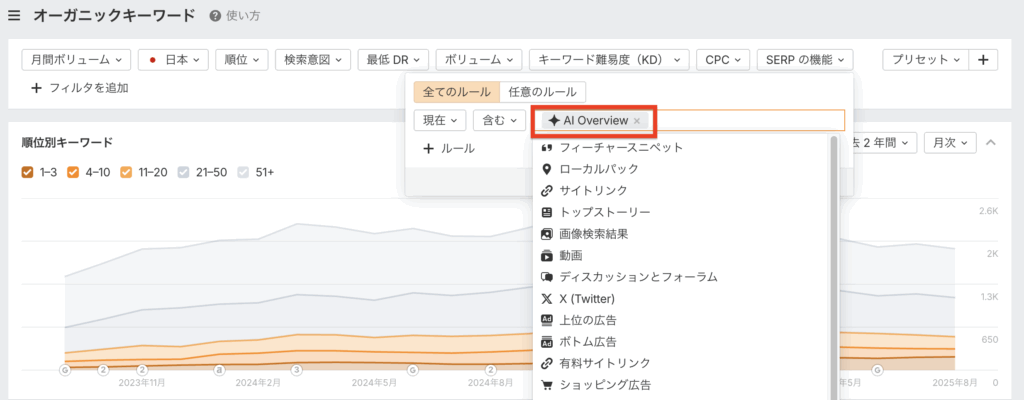

【番外編】ahrefsを使ってAI Overviewで表示されているキーワードを見つける方法

ahrefsを使用して、AI Overviewで表示されているキーワードを見つけることもできます。

1 ahrefsにログイン

2 Site Explorerを開いて調べたいドメインを入力

3 メニューのオーガニックキーワードを選ぶ

4 フィルタを追加からSERP機能をクリック

5 表示された項目でAI Overviewを選択して承認

これらの手順でAI概要が出ているキーワードだけを抽出できます。競合ドメインでも同じ操作ができ、どの質問で引用が発生しているかを横並びで確認できます。

抽出結果はエクセルに出力し、AI経由の露出やアフィリエイト訴求の見直しに活用すると効果的です。

タグ実装後の影響チェックにも向いており、狙ったキーワードがAI概要に入っているかを素早く確かめられます。抽出キーワードは記事の見出しやFAQに反映し、引用箇所を明快に整えると効果が伸びやすいです。

表示状況は日々変わるので、週次で同じ手順を回し、推移を追いながら改善の優先度を決めると効率的です。

LLMO対策をする際の注意点

LLMO対策する際に、意外と見落としがちなポイントや、間違いやすい考え方も存在します。ここからは実践前に知っておきたい注意点を紹介します。

- LLMOごとに対策する内容が異なる

- キーワードの過度な追加は意味がない

- 被リンクの施策の効果はそれほど高くない

- 引用されにくい文体が存在する

- SEO対策がベースとなる

LLMO対策はやみくもに進めると効果が出にくく、かえって遠回りになる場合があります。正しい方向を押さえたうえで工夫を重ねることが大切です。

LLMOごとに対策する内容が異なる

LLMO対策では、まず使われる生成AIの種類を正しく把握することが欠かせません。ChatGPTやGemini、Perplexity AIなど、名前は似ていても学習データやアルゴリズム、回答の得意分野はまったく違います。

例えば、ChatGPTは会話調でストーリー性のある文章が得意ですが、Perplexity AIは情報検索型で最新の事実を盛り込みやすいです。同じテーマでも、AIによって最適な文章構成やキーワードの使い方が変わるため、共通のテンプレートで対応すると成果が伸びにくくなります。

こうした分析を積み重ねることで、AIごとの特性に合わせたコンテンツ最適化が可能になり、結果として集客効率の向上につながります。

キーワードの過度な追加は意味がない

LLMO対策では、不自然なキーワードの詰め込みは逆効果になります。昔のSEOでよく見られたキーワードスタッフィングは、AI時代では通用しません。

AIは単語の数ではなく、文章全体の流れや意味を理解して回答を作ります。ChatGPTやGemini、Perplexity AIといった生成AIは、それぞれ異なる学習データや得意分野を持っています。

そのため、キーワードを無理に増やすのではなく、読者が知りたい情報を整理して、AIにも人にも理解しやすい文章構造を作ることが大切です。具体的には、見出しごとにテーマを明確にし、事例や統計データを盛り込みながら、文章を自然に展開します。

そのような対策をすれば、AI検索でも拾われやすく、読者にも信頼されるコンテンツに仕上がります。

被リンクの施策の効果はそれほど高くない

被リンク集めに力を入れても、LLMOでは効果が限定的です。かつてのSEOでは、外部サイトからのリンク数が検索順位を大きく左右しましたが、AIが主役の時代では評価基準が変化しています。

今はリンクの多さではなく、コンテンツそのものの質や信頼性、そして専門性が評価の中心です。前の章で述べた通り、業界の最新情報を一次情報としてまとめたり、自社の実績や事例を詳しく解説することがAI評価につながります。

また、専門家のコメントやデータを盛り込み、文章全体を論理的かつ読みやすく構成することも重要です。これらは単なるSEO施策ではなく、ユーザーにも直接価値を与える施策になります。

LLMO対策では、見た目や外部評価よりも、AIが理解しやすく評価しやすい情報構造を整えることが重要です。

引用されにくい文体が存在する

LLMO対策では、引用されにくい文体が存在することを理解しておく必要があります。

例えば、自社サービスの強みを説明するときに「すごいです」「人気があります」といった主観的な表現だけでは弱いです。代わりに「導入企業数は500社以上」「業界シェアNo.1(2024年○月時点、○○調べ)」のように、根拠を数字や出典とセットで提示すると評価されやすくなります。

一方で、抽象的すぎる文章や感情に寄りすぎた表現は引用されにくくなります。また、情報が整理されていない長文や、事実と意見が混ざった文章もAIの評価を下げる原因です。

引用されやすい文章に近づけるコツは、結論を先に提示し、その後に理由や具体例を添えることです。小見出しや箇条書きを活用して情報を整理すれば、AIにも人間にも読みやすい記事になります。

LLMO時代は、単なる文章のうまさよりも、事実に基づいた明快さと根拠を提示することで、AIからも高い評価を得られやすくなります。

SEO対策がベースとなる

LLMOはSEOを置き換える存在ではなく、SEOを補完し、強化していく役割を持っています。AIに記事を正しく理解して引用してもらうには、まず検索エンジンにページ内容がしっかりと認識されていることが条件です。

一例として、構造化データで情報を整理したり、見出しタグや内部リンクを整えることで、検索エンジンが文脈を誤解しにくくなります。

また、LLMOは短期的な施策だけでは結果が出にくく、中長期での改善が不可欠です。継続して記事を更新し、検索順位とAIでの引用状況を両方モニタリングする必要があります。

SEOとLLMOは別々に進めるのではなく、両輪で回していくことで、より大きな集客効果を発揮します。

LLMOに関するよくある質問

最後に、LLMOに関するよくある質問と回答について見ていきましょう。

LLMO対策はどのタイミングで実施するのがいいでしょうか?

LLMO対策は早ければ早いほど効果を発揮しやすいです。AI検索の精度は日々向上しており、競合が先に動けば引用機会を奪われかねません。

まずは自社のブランド名や主要キーワードでAIがどのように回答しているかを調査します。例えば、自社サービス名を入力しても他社の情報が多く表示される場合は要注意です。

調査結果をもとに、関連性の高い記事やFAQを強化し、AIにとって引用しやすい構造に整えます。段階的に進めることで、短期的な改善と長期的な評価向上の両方を狙えます。

SEO対策を実施すればLLMO対策を行っていることになりますか?

SEO対策だけではLLMO対策を完全にカバーできません。SEOは検索エンジンで上位表示を狙う施策ですが、LLMOはAIの回答文中で引用されることを目的とします。

例えば、SEOで上位表示していても、AIが文章を引用しやすい構造や明確な根拠がなければ、AI検索では他サイトが引用される可能性があります。また、AIは信頼性や情報の一貫性を重視するため、引用されやすい文体や見出しの設計も重要です。

両者は相関関係はあるものの目的が異なるため、SEOとLLMOを組み合わせた戦略が必要です。

LLMO対策は、具体的にどのような企業が取り組むべきですか?

LLMO対策は、基本的にどの企業にも有効です。特に効果が大きいのは、AI検索からの集客や認知向上が売上に直結する企業です。

例えば、専門的な医療情報を提供するクリニックや、金融・法律といった信頼性が求められる業種は、AIが引用しやすい形で情報を発信することで見込み客との接点が増えます。ブランドイメージを大切にする高級アパレルやコスメ業界も、AI回答内でポジティブに取り上げられることで価値が高まります。

また、AIチャットボットを導入している企業や、記事・動画・資料など豊富なコンテンツ資産を持つ企業は、LLMO対策との相性が抜群です。自社情報がAI検索で自然に引用されれば、長期的な集客力を確保できます。

LLMO対策において、最も重要なことは何ですか?

LLMO対策で一番大切なのは、AIから「信頼できる情報源」として認識されることです。そのためには、事実に基づいた正確な情報と、読者が実際に役立つと感じる具体的な解説が欠かせません。

例えば、マーケティング支援会社なら成功事例やデータを交えたノウハウ記事、食品メーカーなら原材料の安全性や調理法をわかりやすく説明するページが効果的です。さらに、権威ある外部サイトからの引用や専門家の監修が加わると、AIの評価はぐっと高まります。

単なる商品説明ではなく、ユーザーの疑問や課題に答えるコンテンツを蓄積することで、AI検索でも安定して取り上げられる可能性が高まります。

「エンティティ(固有情報)」の管理がLLMOで重要だと言われるのはなぜですか?

AIが情報を理解する仕組みに直結しているからです。AIは固有名詞やブランド名、人物名などのエンティティを軸にして、その周辺情報を関連付けながら世界を把握します。

例えば、自社ブランド名と提供サービス内容が記事やプレスリリース、SNSなどで一貫して記載されていれば、AIは両者を正しく結びつけます。逆に、表記ゆれや情報の食い違いが多いと、関連付けが曖昧になり評価が下がる可能性があります。

公式サイトでの明確なプロフィールページ作成や、外部メディアでの統一された表記の活用は、AI検索における信頼性向上に直結します。

まとめ|LLMOとはAI時代の新たなSEO

AI検索の進化に合わせて、LLMO対策はますます重要になっています。従来のSEOだけでは拾いきれない情報伝達のチャンスを、しっかりつかめるかどうかが企業の成果を左右するものです。

日々の運用に小さな改善を積み重ねることで、AI検索からの露出や流入を確実に伸ばせます。

変化のスピードは速いですが、正しい知識と工夫があれば十分に対応できます。今日から一歩踏み出して、AI時代に強いWebサイトを作りましょう。

無料相談

無料相談