AIOとは?

AIOとはAI Optimizationの略で、生成AIや検索AIに最適化された情報設計を行う施策です。AIOを行う目的は検索エンジンなどのAI回答で引用され、ブランドや情報を広く認知させることです。

AIO対策を実施することで、ユーザーが直接サイトを訪れなくても、信頼性の高い情報発信者として認識されやすくなります。AIOは新しい集客チャネルの開拓につながります。

今後AIの影響力が高まる中で、早期に取り組むことで競合との差別化が可能です。多角的な施策を組み合わせて対策を進めることが成功の鍵と言えます。

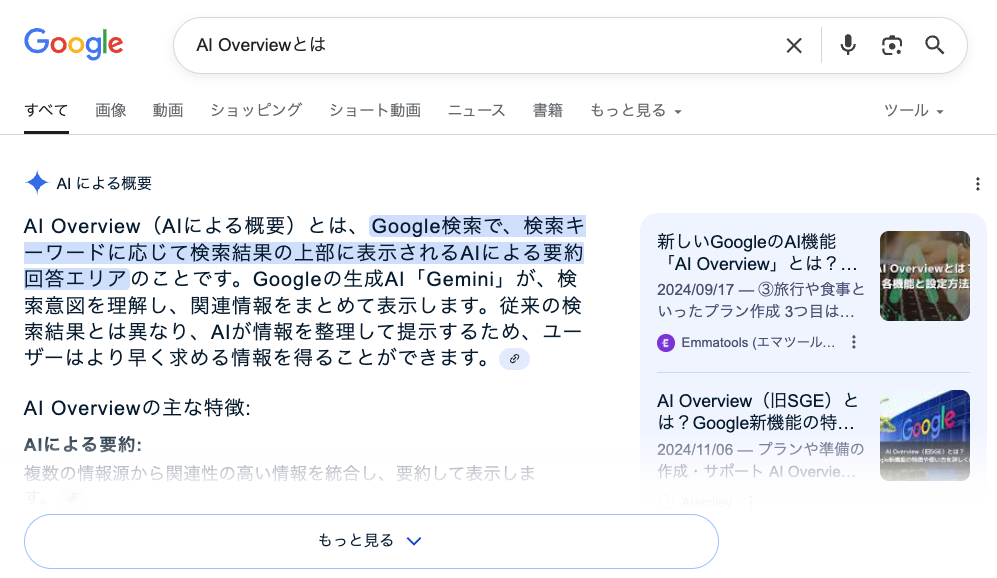

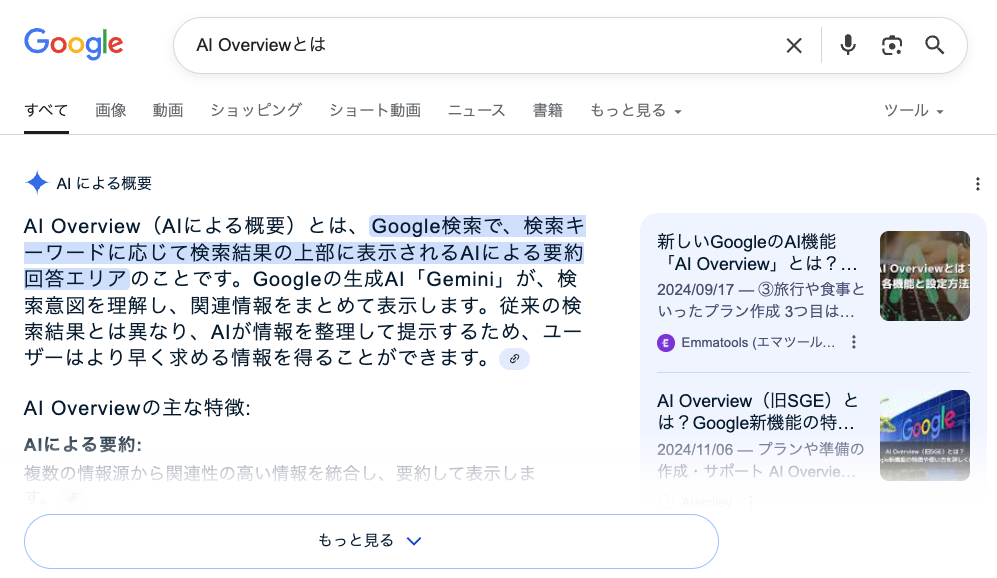

【補足】AI Overviewとの違いは?

AI OverviewはGoogle検索の機能で、検索結果の最上部に生成AIが複数の情報源を要約した回答を表示します。回答には引用元としてWebサイトや動画がリンク付きで掲載されるため、露出のチャンスとなります。

一方、AIOはAI Overviewに限らず、Bing CopilotやPerplexityなど検索型AI全般への最適化を含む施策の総称です。機能名ではなく戦略全体を指し、AIに引用されやすくするためのSEOの発展形とも言えます。

単にGoogle対策に留まらず、あらゆるAI検索での露出を狙うことが、競合との差を広げる鍵です。

AIOが重視されている理由

まずはAIOが重視されている理由を3点、整理していきましょう。

- AIによる検索が増えているため

- ゼロクリック検索が増えているため

- AIが引用元を情報単位で選別するから

AIOにはチャンスが広がっており、新しい戦略を求める声が高まっています。特にオンライン集客に取り組む企業にとって、AIOは無視できない存在です。

AIによる検索が増えているため

AIOが重要視される背景には、検索の主流が大きく変わりつつある事実があります。

GoogleやBingなど主要な検索エンジンが生成AIを標準機能として搭載し、ユーザーは自然な文章で質問し、瞬時に要約された回答を受け取るケースが増えています。

この動きは単なる一時的なトレンドではなく、情報取得の入り口そのものを変える大きな潮流です。

ユーザーはリンクを開かずに概要を理解できるため、従来のクリックを前提としたSEOだけではリーチが困難です。そのため、従来の戦略を見直す必要が高まっています。

今後は検索の多くがAI経由に移行する可能性が高く、AIに引用されること自体が新たな認知経路となります。

ゼロクリック検索が増えているため

ゼロクリック検索の増加は、AIOが注目される大きな理由の一つです。検索結果ページやAIの回答内で情報が完結するケースが増え、リンクをクリックする必要がなくなってきています。

その結果、サイト訪問数や直接的なコンバージョンの機会が減少する傾向があります。例えば「ビタミンC 効果」と検索すると、AIが複数の情報をまとめた要約を表示し、ユーザーはページ遷移せずに理解できてしまいます。

従来のSEO戦略では、クリックを前提とした流入設計が一般的でしたが、この環境下では十分な成果を得るのが難しくなります。

こうした状況では、AIの回答内に自社の情報を組み込むことが新たな露出戦略です。AIO対策は、ゼロクリック化が進む中でもブランド認知や信頼性向上を実現する有効な手段です。

AIが引用元を情報単位で選別するから

AIが引用元を選ぶ基準は、ページ全体ではなく意味が完結した情報単位にあります。段落や表、FAQといった部分的な要素が切り出され、回答に組み込まれる仕組みです。

そのため、正確性や網羅性、そして構造化が重要な要素となります。

例えば、Schema.orgを使った構造化データや明確な見出し構造を整えておけば、AIは情報の位置と意味をより正確に把握できます。観光情報サイトであれば、目的地ごとの概要、交通アクセス、観光スポットを整理して提示することで、個別の情報がAI回答に引用されやすくなります。

また、エンティティの明示や一次情報の提供も効果的です。オリジナルの調査結果や自社独自のデータを掲載すれば、AIは信頼性の高い情報源として認識しやすくなります。

このような工夫が、引用の機会を増やし、AI経由での認知拡大につながります。

【ゼロからわかる!AIO・LLMO入門ガイド】はこちら

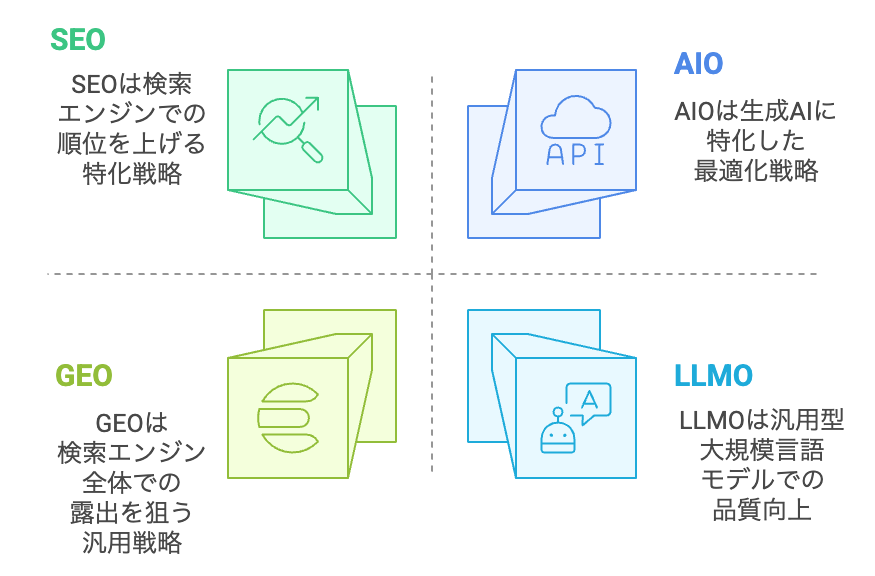

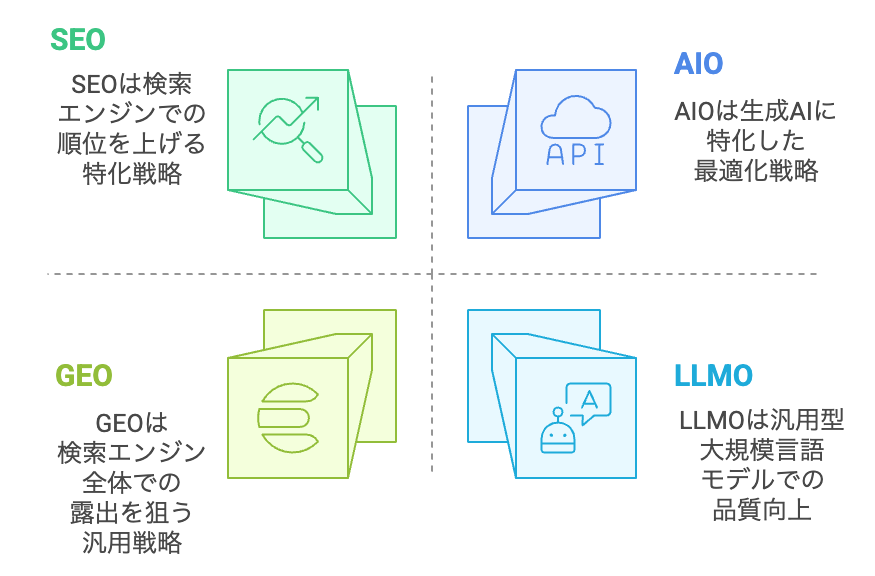

AIOとSEO・GEO・LLMOとの違い

AIOはSEOやGEO、LLMOと並ぶ重要なアプローチですが、それぞれの特徴や活用シーンは異なります。ここではそれらの違いを確認し、自社に合った施策のヒントを見つけていきましょう。

SEOとの違い

SEOは検索エンジンでの順位を上げ、リンクのクリックを通じてアクセスを増やすことが中心です。一方AIOは、生成AIや検索AIに引用や推薦をされやすい形で情報を設計し、AIの回答内で認知を広げることを目的としています。

従来のSEOは検索結果ページからのクリックを前提にしていましたが、AI経由の情報取得が増える中では、AIOの重要度が高まっています。検索エンジンの順位争いだけでなく、AI回答内での存在感を高める戦略が必要です。

GEOとの違い

GEOは生成検索エンジン全体での露出を狙う幅広い最適化戦略で、Google SGEやPerplexityなどの検索結果全域に対応します。一方AIOは、その中でもAIの回答文内に引用されることへ特化しています。

例えば、GEOでは検索結果ページ上部の要約や関連リンク全体を意識しますが、AIOは回答の一文や具体例の中に自社情報を入れ込むことが狙いです。両者を区別して戦略を組むことで、生成AI時代の露出チャンスを最大化できます。

LLMOとの違い

LLMOは、ChatGPTやClaudeのような汎用型大規模言語モデル全般での回答品質や引用率を高める最適化を指します。一方AIOはGoogleのAI OverviewsやBing Copilotなど、検索型生成AIに特化した施策です。

両方を理解し適切に組み合わせることで、生成AI経由の流入を最大限に伸ばせます。

【ゼロからわかる!AIO・LLMO入門ガイド】はこちら

AIOの基本的な対策18選

AIOで成果を出すには、下記のようなポイントを押さえておくことが大切です。

- AIが理解しやすい文章にする

- 話題の網羅性と文脈の深さを意識する

- 物的コンテンツのプリレンダリング・SSR化を実施する

- サイトの高速化を目指す

- Wikipediaページを取得し管理する

- エンティティ関連ページを最適化する

- 見出し構成をシンプルにする

- FAQやリストを使用する

- 構造化データを活用する

- 一次情報をコンテンツに入れる

- 権威性のあるサイトを参照する

- サイトの情報を最新にする

- プレスリリースを作成する

- llms.txtを設置する

- 被リンクを獲得する

- レビューサイト・評価サイトに対応する

- 権威ある第三者メディアに露出を促進する

- SNSを強化する

ここでは成果につながる基本的な施策を18点、具体的に整理していきます。

AIが理解しやすい文章にする

AIに正しく理解される文章を書くことは、AIO対策の土台です。文は短く明確にし、主語と述語の関係をはっきりさせることで、AIによる意味の取り違えを防げます。

特に専門用語を使う場合は、簡潔な定義や補足説明を添えることで、AIが理解しやすい情報になります。

例えば「CTR」という用語を使う場合、「クリック率(CTR)」と表記し、意味を短く説明します。

また、文章だけでなく箇条書きや表を活用すれば、情報を意味単位で整理でき、AIが内容を抽出しやすくなります。

このような書き方は読み手の理解を助けるだけでなく、AIにとっても情報の精度を高める効果があります。結果として、検索AIでの露出や引用の機会が増え、集客効果の向上につながります。

話題の網羅性と文脈の深さを意識する

話題を網羅し、文脈を深めることはAIO対策の効果を高めるうえで欠かせません。

AIは文章全体の流れや関連語の出現パターンから内容を理解するため、単一のキーワードを繰り返すだけでは十分に評価されません。むしろ、テーマに関連するサブトピックや関連用語を幅広く取り入れることが重要です。

例えば「オフィスチェアの選び方」を扱う場合、座面の素材や背もたれの形状だけでなく、腰痛対策や在宅勤務の利用シーン、耐久性や価格帯といった要素まで触れることで、文脈が豊かになります。

このような情報を入れることで、AIはテーマ全体の理解を深め、回答に引用しやすくなります。

また、文章構成にも工夫が必要です。見出しごとに話題を整理し、情報のつながりを意識することで、AIが意味単位を正確に切り出せます。

結果として、検索AIでの露出や引用の確率が高まり、集客効果の向上につながります。

物的コンテンツのプリレンダリング・SSR化を実施する

物的コンテンツはプリレンダリングやSSR化を実施することで、AIO対策の効果を高められます。現状、多くのLLMはJavaScriptで動的に生成されたコンテンツを直接理解できず、HTML本文を優先的に読み取ります。

そのため、ページを静的なHTMLとして出力しておくことで、AIが内容を確実に取得できる状態を作ることが重要です。不動産サイトで物件情報を掲載する場合、検索フィルターや地図表示はJavaScriptで動的に生成されるケースが多くあります。

この状態だとAIは物件の詳細を正しく取得できない可能性がありますが、SSR化やプリレンダリングでHTMLに出力すれば、間取りや価格、所在地といった情報を直接読み取れます。

このような実装は、SEOにもプラスです。検索エンジンも静的HTMLのほうがインデックスしやすく、評価が安定します。結果的に、AIと検索エンジンの双方で露出機会を増やすことにつながります。

サイトの高速化を目指す

AIO対策では、まずサイトの高速化を優先すべきです。生成AIがページを参照する際、読み込みが遅いとクロールが途中で止まり、情報が正しく取得されない恐れがあります。

特にクロールタイムアウトやアクセスエラーは、AIによる回答精度を大きく下げる要因です。例えば、大量の画像や外部スクリプトが読み込みを圧迫しているECサイトでは、ページ表示が数秒遅れるだけでAIの取得率が下がります。

これを改善するには、画像のWebP形式への変換、不要なJavaScriptの削除、CDNの活用などが有効です。また、サーバーの応答速度を上げる設定やキャッシュの最適化も欠かせません。

高速化はAIOだけでなくSEOにも直結します。Googleはページスピードをランキング要因の一つとして評価しており、ユーザー体験の向上にもつながります。

結果的に検索エンジンと生成AIの両方で情報露出の機会を広げられるのは、メリットです。

Wikipediaページを取得し管理する

Wikipedia(ウィキペディア)は、多くのAIが共通で参照する最大級の情報源であり、掲載の有無がブランドや人物の認知度を左右します。

企業情報がWikipediaに掲載されていない場合、生成AIが回答を作る際に十分な裏付けが得られず、情報が不正確になったり別の存在と混同されるリスクがあります。

逆に、正しい情報を整理したページを持っていれば、AIが信頼性の高いコンテンツとして優先的に引用しやすくなります。

具体的な対応としては、信頼できる外部メディアへの露出を増やし、一次情報として参照される記事を蓄積することが効果的です。また、Wikipedia編集のガイドラインに沿った中立的な記述や出典の明記も欠かせません。

結果として、Wikipediaページを整備することは、検索エンジンと生成AIの両方で存在感を高める土台となります。

エンティティ関連ページを最適化する

AIO対策を始めるなら、まず自社やブランドに関するエンティティ関連ページの最適化が必須です。エンティティ情報とは、企業名やサービス名、所在地、沿革、代表者、事業内容などの固有情報を指します。

例えば、自社サイトのAboutページや企業概要ページに情報が断片的しか載っていない場合、生成AIや検索エンジンが正確に認識できず、誤った情報が出回るリスクが高いです。逆に、網羅的かつ明確に整理した情報を公開すれば、AIは正確な回答を作りやすくなり、ユーザーにも信頼感を与えられます。

実践例として、事業内容の詳細や沿革を時系列で掲載し、外部サイトと記載内容を一致させることが挙げられます。

また、公式SNSやプレスリリースとも情報を揃えることで、エンティティ全体の整合性が高まり、AIの理解精度も向上します。

結局のところ、エンティティ関連ページの最適化は、オンライン上での信頼性を確立する第一歩です。

見出し構成をシンプルにする

見出しが複雑すぎると、検索エンジンや生成AIが内容を正確に理解できず、結果的に上位表示や引用のチャンスを逃す原因です。具体的には、H2→H3→H4の順序を守り、階層を飛ばさないことが重要です。

H2には大きなテーマを、H3にはその詳細や要素を、H4にはさらに細かい補足情報を入れる形にします。1つの見出しには1つのテーマだけを盛り込み、複数のテーマを混ぜないこともポイントです。

例えば、「AIO対策の具体的な実践方法」というH2を作る場合、下記のように分けます。

H2: AIO対策の具体的な実践方法

H3: コンテンツ対策

H4: 簡潔で直接的な回答を用意する

H4: EEATを強化する

H4: 引用・統計データを活用する

H3: テクニカル対策

H4: 構造化データを活用する

H4: サイトの高速化を図る

H3: 外部対策

H4: Wikipediaでの情報管理

H4: 権威あるメディアでの露出を増やす

このようにすることで、情報が整理され、AIやユーザーが一目で内容を把握できます。結論として、見出し構成のシンプル化は検索理解度を高め、引用や上位表示の可能性を広げる効果的な手段です。

FAQやリストを使用する

FAQやリストを活用することで検索エンジンや生成AIが情報を整理して理解しやすくなり、引用や上位表示につながります。例えば、サービス紹介ページに「料金は?」「導入期間は?」といった質問と答えを掲載すると、ユーザーの疑問をすぐに解決することが可能です。

また、工程や特徴を箇条書きにすれば、スクロール中でも目に入りやすくなります。具体的には、FAQは5〜10項目を目安に作成し、回答は簡潔にまとめることです。

リスト化する場合は、「特徴3つ」「手順5ステップ」といった形で数字を使うと、読者の記憶に残りやすくなります。重要キーワードを質問文やリスト内に自然に盛り込み、SEO効果も高めます。

結論として、FAQとリストはユーザー満足度を高めつつ、AIOやSEOの両方に有効なコンテンツ改善策です。

構造化データを活用する

構造化データの活用により、検索エンジンや生成AIがコンテンツの意味を正しく理解しやすくなり、回答やリッチリザルトへの掲載確率が高まります。例えば、FAQページにFAQ構造化データを入れると、検索結果に質問と回答が直接表示されます。

また、商品ページにProduct構造化データを設定すれば、価格や在庫情報が検索画面に反映され、クリック率向上につながる点もポイントです。

実践時は、Schema.orgの仕様に沿ってマークアップを行い、ページ更新と同時に構造化データも最新の状態に保ちます。情報とデータが食い違うと検索エンジンの評価が下がるため、整合性の確認は必須です。

結論として、構造化データはAI時代の検索結果で存在感を示す武器です。正しく設定し最新の状態を維持することで、ユーザーと検索エンジンの両方に信頼されるサイトに近づきます。

一次情報をコンテンツに入れる

AIO対策では一次情報の掲載が成果を左右します。なぜなら、検索エンジンやAIがオリジナリティと信頼性を重視し、独自情報を評価する傾向が強まっているからです。

例えば、自社で実施したアンケート結果やサービス利用データをグラフ化して掲載すれば、他サイトにはない価値を提供できます。また、業界の専門家や社内エキスパートへのインタビュー記事を加えれば、専門性と信憑性が一段と向上します。

実践時は出典やデータ取得日を必ず明記し、数字や事例の背景も具体的に説明しましょう。

信憑性のある情報を入れることで、AIが情報の新しさと正確さを判断しやすくなり、引用や上位表示の可能性が広がります。

一次情報は、AIO時代の差別化戦略のメインです。独自の調査や事例を積極的に発信し、AIにもユーザーにも選ばれるコンテンツを作りましょう。

権威性のあるサイトを参照する

権威性の高い情報源を活用することは、AIO対策において効果的です。検索エンジンやAIが信頼できる出典を持つ記事を高く評価し、ユーザーにも安心感を与えるからです。

例えば、健康分野なら厚生労働省や世界保健機関(WHO)、ビジネス分野なら経済産業省や日経新聞などが該当します。記事内でこれらの情報を引用し、出典リンクを明確に記載すれば、情報の裏付けが取れた透明性の高いコンテンツになります。

また、引用する際は単なるリンク貼りではなく、引用元のデータや発表内容を噛み砕いて解説すると効果的です。そうすることで、関連する業界やテーマのエンティティとの結びつきが強まり、AIにも分野の専門性を伝えやすくなります。

権威あるサイトを参照しながら、自分の言葉で価値を加えた解説を加えることが、AIO時代のコンテンツ成功のカギです。

サイトの情報を最新にする

古い情報はユーザーの信頼を失い、検索エンジンやAIからの評価も下がる可能性が高いため、サイトの情報を常に最新状態に保つことを意識しましょう。

SNS広告の仕様やSEOアルゴリズムは数カ月単位で変わります。古い記事を放置すると、誤った情報を届けてしまい、結果として離脱率の上昇やブランドイメージの低下につながります。

そこで、記事の冒頭や末尾に更新日を明記し、内容を定期的に見直す運用が有効です。更新の際は、最新の公式発表や信頼できるニュースメディアを参照し、不要な情報は思い切って削除します。

また、流行中のキーワードや事例を盛り込むことで、AIにも鮮度の高い情報として認識されやすくなります。情報の鮮度を保ち続けることが、AIO時代におけるサイト価値の維持と集客力の強化につながるわけです。

プレスリリースを作成する

新サービスや新機能、独自の調査結果をプレスリリースで世の中に届けることで、検索エンジンやAIに一次情報として認識されやすくなります。特に、PR TIMESや@プレスなどの配信プラットフォームを使えば、多くのメディアやサイトに情報が拡散し、認知度向上が期待できます。

自社アプリの大型アップデートを発表する場合、単に機能説明を並べるのではなく、利用者の声や導入企業の事例を盛り込むと記事価値が高まり、AIが参照する確率も上がります。

また、テーマや業界ごとに継続的にニュースを発信すれば、その分野での権威性が強まり、「その話題ならあの企業」という印象を定着させられます。

一度きりの配信で終わらせず、定期的に情報を提供する姿勢が重要です。AIも人間も、最新かつ信頼できる情報を好むため、継続発信は長期的な評価につながります。

llms.txtを設置する

llms.txtとは、AIクローラー向けのアクセス制御ファイルで、どのページを取得してよいか、逆に取得を禁止するかを明確に指定できます。検索エンジンのrobots.txtと似ていますが、対象が生成AIモデル用のクローラーである点が大きな違いです。

例えば、自社の製品紹介ページやプレスリリース記事は取得許可を出し、社内限定マニュアルや会員向けページは取得禁止に設定できます。

こうすることで、AIが学習する際に公開してよい情報だけが使われ、ブランドの魅力や一次情報が正しく反映されやすくなります。

設置方法はシンプルで、サーバーのルートディレクトリにllms.txtを置き、取得ルールを記載するだけです。運用中も定期的に見直し、追加ページや更新情報に合わせて内容を調整すると、AIに認識される情報の質を高く保てます。

被リンクを獲得する

他サイトから自然な形でリンクされることで、情報の信頼性や権威性が向上し、AI回答への引用にもつながりやすくなります。

ポイントは、関連性の高いサイトからのリンクを集めることです。全く関係のないジャンルのサイトからのリンクは評価されにくいため、業界やテーマが近いメディアを狙うのが効果的です。

具体的には、業界メディアへの寄稿記事で専門的な知見を提供したり、SNSで有益な情報や独自のデータを発信して拡散を促す方法があります。また、自社調査や統計データを公開すると、ほかのメディアが引用しやすくなり、自然とリンクが集まります。

獲得したリンクは一度きりではなく、継続的に増やすことが重要です。ユーザーにとって役に立つ情報を発信することで、長期的に権威性を高められます。

レビューサイト・評価サイトに対応する

AIが製品やサービスを比較する際、Amazonのレビューや専門サイトの評価を要約して提示するケースがあります。つまり、第三者が発信する評価がAIの回答内容に直結するわけです。

そこで重要になるのが、自社に関する評価や掲載情報を定期的にチェックし、低評価や古い情報があれば改善を進めることです。例えば、レビューで誤解が生じている場合は正確な情報を公式サイトやSNSで発信し、最新の仕様やサービス内容を広めることで、外部サイトの記載内容が自然に更新されやすくなります。

また、利用者から高評価を得るための施策も有効です。購入後アンケートで満足度の高い顧客にレビュー投稿をお願いする、製品ページやマニュアルを改善して利用体験を向上させるなど、地道な取り組みが長期的な信頼獲得につながります。

権威ある第三者メディアに露出を促進する

AIが情報を回答に取り込む際、信頼できる業界誌や専門誌の記事など権威ある第三者メディアを優先的に参照する傾向があります。掲載実績が多ければ、AIが参照する際の情報源として採用されやすくなり、ブランドやサービスの信頼度向上にも効果的です。

例えば、新製品発表の際にプレスリリースを配信し、業界内で影響力のあるニュースサイトや専門ブログに取り上げてもらう方法があります。

また、専門家として取材を受けたり、寄稿記事を提供するのも効果的です。これらは単に一時的なPRにとどまらず、AIの学習データとして長期的に残る可能性があります。

さらに、掲載先の質も重要です。アクセス数が多いだけでなく、専門性が高く信頼性のある媒体を選び、発信する情報も最新かつ正確に保つことで、検索結果やAI回答での引用率を高められます。

SNSを強化する

AIは情報源として、SNSの発信内容や拡散状況も参照します。発信が活発でフォロワーからの反応が良いアカウントは、業界内での信頼性や専門性が高いと判断されやすくなります。

具体的には、単なる商品告知ではなく、業界トレンドや役立つ知識を発信することが重要です。例えば、最新ニュースへの自分なりの解説や、ユーザーの課題を解決するノウハウ記事などが挙げられます。これに加えて、コメントへの丁寧な返信や、他の専門家との交流投稿も効果を高めます。

また、写真や動画といったビジュアル要素を交えると、拡散されやすくなります。発信が積み重なれば、フォロワーの信頼を獲得し、結果的にAIが参照する情報としてもポジティブに働くようになります。

AIO対策を成功するためのポイント

AIO対策で成果を出すには、成功への道筋をしっかり描くことが欠かせません。ここでは成果を最大化するためのポイントを具体的に紹介します。

- AIO対策の目的を明確にする

- SEO対策の延長線上にあることを認識する

- KPIを設定して効果を測定する

- 運用体制をつくる

効率よく対策を進めるには、戦略の軸を固めて継続的に取り組む姿勢が重要です。

AIO対策の目的を明確にする

AIO対策で成果を出すには、まず目的をはっきり定めることが出発点です。自社のコンテンツがAI検索でどう表示されているかをチェックし、そもそも狙ったキーワードや文章で表示されているのかを把握しましょう。

表示されない場合は、コンテンツのテーマや構成がAIに評価されていない可能性があります。

例えば、BtoBのマーケティングツールを提供する企業なら、「中小企業向けマーケティング自動化」など具体的な検索語句で、自社がどんな説明や引用をされたいのかを明確に決めます。

「誰に」読んでほしいのか、「何を」伝えたいのか、「どのように」引用されたいのかを具体化すると、見出しや本文、事例の選び方までブレにくくなります。

また、AIが引用したくなる情報構造を意識することも重要です。統計データや比較表、手順のステップ化など、AIが整理しやすい形に整えると採用率が上がります。

単なる文章の羅列ではなく、論理的な流れと具体性を持たせたコンテンツにすることで、AI検索上位や引用獲得の可能性が高まります。

SEO対策の延長線上にあることを認識する

AIO対策で成果を上げるには、まずSEOの延長線上にある取り組みだと理解することが欠かせません。

例えば、キーワード選定や内部リンク構築、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の充実など、SEOの基本的な要素をしっかり押さえたうえで、AI検索に合わせた最適化を加えます。

AIに引用されやすい構造化データの導入や、質問形式の見出し追加、箇条書きでの明確な回答などが有効です。

BtoB企業の場合、「業界課題+解決策+事例」をセットで提供すると、AIが情報の一貫性を判断しやすくなります。例えば「製造業の在庫管理改善事例」では、課題の背景から具体的な改善手順、成果データまでを順序立てて示すことで、検索AIにも人間の読者にも魅力的なコンテンツになります。

一つのコンテンツ戦略として統合管理し、SEOの強みを土台にAIOの要素を組み込むことが、長期的な成果につながります。

KPIを設定して効果を測定する

AIO対策を成果につなげるには、最初にKPIを明確に設定し、継続的に効果を測定することが不可欠です。例えば、AI回答内での露出率、引用される頻度、リンク掲載の順位など、AIO特有の指標を選びます。

数値化できる目標を持つと、チーム全体が同じ方向を向きやすくなります。例えば、今月は露出率を30%から40%へ引き上げるといった具体的な数値を共有すると、施策の優先順位が明確になります。

効果測定は月次や四半期ごとに実施し、データをもとに成果の高い施策へリソースを集中させましょう。もし特定のキーワードで引用率が急上昇していれば、そのテーマに関連する記事を増やすなど、成果を拡大できます。

逆に数字が伸び悩む施策は早めに見直し、改善案を試す柔軟さも必要です。KPIを軸にした運用は、行き当たりばったりの施策を防ぎ、AIOでの存在感を安定的に高めます。

運用体制をつくる

AIO対策を軌道に乗せるには、まず運用体制をしっかり固めることが重要です。一人で全てを抱え込むのではなく、コンテンツ制作、構造化データの実装、効果測定を役割ごとに分担できるチームを組むと効率が上がります。

例えば、記事作成を担当するメンバー、構造化マークアップを入れるエンジニア、数値を分析するマーケターが連携する形です。体制を構築することで、更新頻度の維持や品質向上が無理なく続けられます。

また、スケジュール管理やワークフローの可視化も欠かせません。週単位で公開予定を共有し、進行状況をタスク管理ツールで確認する仕組みを作れば、抜けや遅延を防げます。

AI検索やアルゴリズムの変化に素早く適応できるよう、改善サイクルを回す文化を組織に根付かせましょう。

AIO対策のメリット

AIO対策に取り組むことで、事業成長のチャンスが大きく広がります。ここでは具体的なメリットを挙げながら、その魅力をわかりやすく解説します。

先行者利益を得られる

AIO対策は今から着手することで、先行者利益を大きく狙えます。まだ最適化に本格的に取り組んでいる企業は少なく、競合が少ない段階で引用ポジションを押さえることが可能です。

例えば、特定の業界キーワードで早期にAI検索への露出を確保すれば、その分野の情報源として認識されやすくなります。AIの回答に自社情報が繰り返し引用されれば、利用者の記憶にブランドが定着し、長期的な信頼にもつながります。

検索AIは学習データや利用履歴を基に最適な回答を生成するため、早くから露出を確保しておくと将来的な掲載頻度が安定しやすいです。SEO黎明期に上位表示を取った企業が長く有利なポジションを維持できた構図に近いと言えます。

競合が増える前に施策を始めれば、後発企業よりも少ないコストと時間でポジションを確立できます。

継続的な流入を見込める

AIO対策を行う最大の魅力は、一度AIに認識されれば長期的な流入が期待できる点です。AIの回答内にブランド名や情報が掲載され続ければ、直接のクリックがなくてもユーザーの記憶に残り、後日の指名検索やサイト訪問につながります。

例えば、業界用語や専門的な質問に対して自社が提供した情報が何度も引用されれば、その分野の第一想起ブランドとして定着します。リスティング広告のように予算が尽きれば露出が止まる施策と異なり、情報が評価される限り継続的に効果を発揮する点がメリットです。

安定的な露出を維持するには、定期的なコンテンツ更新と構造化データの整備が欠かせません。今のうちから最適化を進めれば、将来的に安定した流入を生み出す資産となりえます。

【ゼロからわかる!AIO・LLMO入門ガイド】はこちら

AIO対策のデメリット

AIO対策は成果を高める可能性を秘めていますが、注意すべき点も存在します。

- 手間と時間がかかる

- AIの仕様に影響されやすい

- SEOやAIに関する知識が求められる

事前に理解しておけば、計画の精度が上がり、無駄な労力を減らせます。ここでは取り組む前に押さえておきたいポイントを整理していきましょう。

手間と時間がかかる

AIO対策は効果が高い一方で、実行には相応の手間と時間がかかります。既存サイトでもコンテンツ構造を全面的に見直したり、構造化データを細かく整備したりと、単なる文章修正にとどまらない作業が必要です。

特にAIが引用しやすい形に整えるには、見出しや段落の設計を最適化し、情報を階層的に整理することが欠かせません。一次情報の提供やFAQの充実など、継続的な情報追加も求められます。

ただし、一度対応して終わる施策ではなく、最新情報や市場変化に合わせて更新を繰り返す必要がある点に注意してください。新しい法改正や業界トレンドが発生した際に即座に反映できなければ、AI内での掲載順位が下がる恐れがあります。

つまり、AIO対策は短期集中型ではなく、長期的な視点でリソースを投下できる企業ほど成果を得やすい施策です。

AIの仕様に影響されやすい

AIO対策には、成果がAIの仕様に大きく左右されるリスクがあります。GoogleやBingのAI生成機能、あるいは各種AIツールは常にアップデートされており、そのたびに引用基準や評価方法が変わる可能性があります。

例えば、ある月まではFAQ形式のコンテンツが高く評価されていたのに、アルゴリズム改修後は事例記事のほうが優先される、といった変化が起こることも珍しくありません。その結果、昨日までAI回答に掲載されていた情報が突然消え、アクセス数が急落する事態もあり得ます。

このような影響を最小限に抑えるには、特定のフォーマットや構造に依存せず、多様な切り口で情報提供する姿勢が重要です。また、検索AIや生成AIの動向を定期的にウォッチし、仕様変更があれば即座にコンテンツを見直せる体制を整えておく必要があります。

つまり、AIO対策は安定した運用だけでなく、変化を前提とした柔軟な更新力が成果を左右する施策です。

SEOやAIに関する知識が求められる

AIO対策を進めるには、SEOの基礎知識に加えてAIの仕組みへの理解が欠かせません。検索エンジンがどのように情報を抽出し、どの形式ならAI回答に引用されやすいかを把握することが重要です。

例えば、構造化データを適切に実装することで、AIが情報を正確に認識しやすくなります。また、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識したコンテンツ設計は、AIが引用対象として評価する際の大きなプラス要因になります。

しかし、内部メンバーだけでこれらの知識を網羅するのは、容易ではありません。特に、SEOとAI双方の最新動向を追い続けるには、時間的・人的リソースの負担が大きくなります。

そのため、外部パートナーや専門家と連携し、技術面や戦略面のサポートを受ける体制を整えることが効果的です。知識不足による機会損失を防ぎ、AI時代に適したコンテンツ戦略を確実に実行するために検討しましょう。

AIO対策を外部に依頼するべき会社

AIO対策は専門知識と継続的な運用が求められる分野です。状況によっては自社だけで完結させるよりも、外部に依頼したほうが効率的な場合があります。

ここでは外部依頼が有効となるケースをわかりやすく解説します。

AIO対策の知見がない会社

AIO対策の知見がない企業は、外部パートナーへの依頼を検討する価値があります。

実績のある外部パートナーは、すでに多くの事例と検証を通じて成功パターンを持っています。その知見を活用すれば、初期段階から引用獲得や露出向上を狙える戦略を組み立てることが可能です。

AIOは単なるSEOの延長ではなく、構造化データの実装やエンティティ設計、AIの引用傾向分析といった専門的な領域までカバーします。

スピードと確実性を重視するなら、経験豊富な専門チームに任せることが、結果的に投資対効果を最大化する近道と言えます。

AIO対策をするリソースがない会社

AIO対策に取り組みたいが、社内のリソースが不足している企業は外部委託が有効です。AIOは一度整備すれば終わりではなく、情報の更新や一次情報の追加、構造化データの調整など、継続的な運用が求められます。

例えば、AIに引用され続けるためには、新しい事例や統計データを定期的に盛り込み、既存ページも最新の基準に合わせて改善する必要があります。効果測定や順位変動の分析まで自社でこなす場合、コンテンツ制作チームと技術担当、分析担当を常時稼働させる体制が必要です。

外部パートナーに依頼すれば、専門家が日々のアルゴリズム変化や引用傾向を追いながら、的確な改善を継続できます。社内の負担を大幅に減らしつつ、安定的に成果を積み上げられるため、スピード感と確実性を求める企業にとっては効果的です。

AIO対策なら株式会社シードへ

シードは、AIO・LLMOの初期段階から注目し続けてきたスペシャリスト集団です。20年以上にわたるWebマーケティングの経験を持つ広告代理店として、多くの企業の集客や売上向上をサポートしてきました。自社メディア「デジマ部」で培った豊富な実践知識をAIO領域・LLMO領域にも展開し、検索AI時代における効果的な施策を提案します。AIO・LLMOはマルチチャネル戦略が重要です。

シードはマルチチャネルマーケティングに精通しているため、Web広告戦略における設計から実装、効果検証まで一貫した支援が可能です。先を見据えたAIO対策・LLMO対策を求める企業にとって、信頼できるパートナーです。

AIOに関するよくある質問

AIO対策については、多くの人が共通して抱く疑問があります。ここでは実際によく寄せられる質問と、その答えをわかりやすく紹介します。

AIO対策を実施しないとまずいですか?

AIO対策は今すぐ必須ではないものの、将来的な競争力を考えると早期着手が有利です。検索環境は確実にAIへのシフトが進んでおり、従来のSEOだけでは露出機会が減る可能性があります。

今からAIO対策を始めておけば、引用ポジションの獲得やAIへの信頼構築が進み、競合より一歩先を行けます。短期的な成果よりも、中長期的なブランド露出と安定した流入を狙う企業にとって、今が仕込みのタイミングです。

動き出しが早いほど学習サイクルが回りやすく、継続的な改善によって将来の検索AI時代に備えられます。

SEO対策を実施すればAIO対策をしていることになりますか?

SEOを実施しているからといって、自動的にAIO対策も完了するわけではありません。

確かにキーワード選定や内部リンク、E-E-A-Tの強化などはAIOにも有効ですが、AI特有の最適化ポイントが存在します。AIが引用しやすい構造化データの実装や、エンティティの明確化、FAQ形式の情報提供はSEOだけではカバーしきれません。

SEOがクリックを促す施策であるのに対し、AIOはゼロクリックでもブランドを認知させる設計が必要です。そのため、両方を組み合わせた戦略を取ることで、従来検索とAI検索の両方で露出を最大化できます。

AIO対策は1回やれば終わりですか?

AIO対策は一度実施して終わりではなく、継続的な運用が必要です。理由は、検索エンジンやAIのアルゴリズムが常に学習・変化しているからです。

継続的に成果を保つには、構造化データの最新仕様への対応や、新しい一次情報の追加が欠かせません。FAQ形式の強化や事例コンテンツの更新も、AIからの引用確率を高める重要な要素です。

また、競合もAIO対策を進めてくるため、放置すれば引用ポジションを奪われるリスクがあります。定期的なインサイト分析と改善サイクルを回すことで、長期的な露出とブランド認知を維持できます。

まとめ|AIO対策をSEOの次の一手として組み込もう

AIO対策は、AI時代における新しい集客の柱です。早めに着手することで安定した検索流入を得られます。

基本的な施策を押さえ、自社に合った運用体制を整えることが成功への近道なので、今日から少しずつ取り組み、未来の成果につなげましょう。

無料相談

無料相談